9月24日は看護師の村井毅さんをお呼びして、ケアカレナイト「緊急時の対応―いざという時のために、介護職が身につけておくべき救命初期対応」講座を行いました。参加者は40人を超え、2019年に始まった当時のケアカレナイトの熱気が思い起こされました。

タイトルにある通り、いざその場面にはいつ遭遇するかも分からず、その判断が命に直結するのが緊急時の対応です。

「心臓マッサージをしても助けられなかった生後6か月の赤ちゃんとそのご家族の悲痛な姿を、今でも忘れられない。だから私は助けたいと強く思います」と語る村井先生に、幼い子どもたちがいる私は他人事とは思えず、ぐっと胸に詰まるものがありました。会場にいた参加者の皆さんも、それぞれに思いを巡らせていたはずです。

その赤ちゃんのご家族や村井先生の立場に、自分がなるかもしれない。もし、目の前でわたしの家族や誰かの家族が倒れたら、私は助けられるだろうかととても不安になりました。だからこそ、学び、備えておかないといけません。

緊急時の対応は、介護職としてのみならず、日常生活においても出会う可能性があり、すべての人が定期的に、繰り返し、学ぶべき内容だと強く思いました。今回の研修にも、卒業生のお子さまが参加してくださっていましたが、年齢関係なく知っておくべき知識なのです。

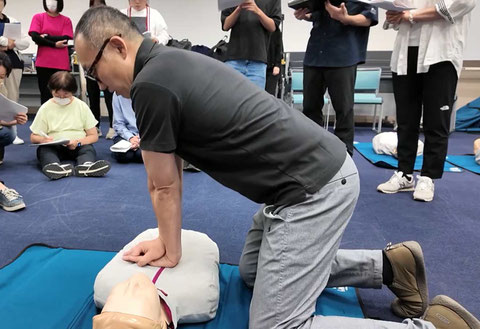

テレビドラマ等を見て知っている気になっているのと、実際にやってみるのとでは訳が違うのが胸骨圧迫(心臓マッサージ)です。指を組み、手のひらで乳頭と乳頭の間を5センチ沈み込むように30回圧迫する。言葉にすると1行なのですが、やってみると思ったようにはいかないというのが本音だと思います。

撮影のために、先生のデモンストレーションを真横から間近に見ると、正面よりもポイントが分かりやすく、その姿勢と無駄のない動きが美しいとさえ感じました。体に染み込んでいる技術とはまさにこのこと。当たり前なのですが、常日頃、胸骨圧迫をしているのではない私たちと、看護師として救急の現場に立っている先生とでは経験の差が如実にあるのです。職人技とまでは習得できなくても、少しでもそれに近づける努力が必要です。

私が気づいたのは、まっすぐに肘が伸びた腕を圧迫部に垂直に当てているというポイントです。

肘をまっすぐにすると腕にピンっと力を入れることになり、その手を垂直に力点(乳頭と乳頭の間)におくと、自然と背筋も伸びます。手の位置がななめになってしまうと、力点に加える力が減ってしまうので、肘も曲げないのがベストです。圧迫が胸骨に守られている心臓まで届かないといけないので、女性にとってはかなりの力が必要であり、力を一番届けやすい姿勢がこれなのです。

それから、腕・肩・背中が固定された姿勢で、腹筋と背筋を使って胸骨圧迫をするのですが、肩は動かさず、圧迫した際に肘を曲げないことを意識するのが大事なのだと観察しました。

「手の組み方はどうしたら良いのですか?」と研修中にあがった質問に、「手を組む際は下側の指を上側の指で挟んでやや持ちあげるようにすると、指が邪魔しなくなり、手のひらがより圧迫部にあたりやすくなります」と返答しており、会場からも「なるほど」と声が上がっており、これも意外と知らないポイントでした。

今回改めて、緊急時の対応研修を受けられて良かったと思います。大切な誰かを守れる知識として、これからもさび付かないように磨いていきたいと思います。