2025年

6月

29日

日

「アロマテラピーを基礎から楽しむ」

6月16日(月)、DonQo Hand 碧こと冨田みどりさん(ケアカレの卒業生)による「アロマテラピーを基礎から楽しむ」の講演イベントが行われました。参加者が全員女性という珍しいイベントでしたが、それだけ女性は香りに敏感であり、興味があるということでしょう。アロマストーンをつくりながら、アロマの歴史や精油とハーブウォーターの違い、精油の作成法や成分表について、基礎から教えてもらって、唯一の男性である運営の私も非常に楽しく学ばせてもらいました。特に香りのイメージングは面白く、香りにも多くの種類があり、それぞれに呼び起されるものが異なることを体感しました。

自分の香りの好みを知るために、8種類の精油の香りがしみ込んでいるムエット(細長い紙)を渡され、ひとつずつ香りを味わうように嗅いで、そこからイメージ(想起)される物や人、色、風景、思い出などを記していきます。小さい頃からアレルギー性鼻炎を患っている私は、それほど匂いに関して敏感なタイプではなく、どちらかというと鈍い方だと思いますので、他の人たちと比べるとイメージされる範囲も狭いはずですが、それでもあらゆる感情や思い出が蘇ってきました。

たとえば、7番目に渡された香りはハッカのそれで(あとでペパーミントの香りであることが発表されました)、小さい頃にハッカの飴が苦手だったことを思い出しました。友だちの家に行くと、飴をくれて嬉しかったのですが、たまにハッカの飴をくれることがあり、残念だと感じたあの嫌な感情が蘇ってきました。他の味の飴は甘いのに、なぜハッカだけ苦いのか、なぜスース―するのか、そしてなぜ皆は美味しそうに食べているのかが分かりませんでした。ある香りから昔の思い出が蘇ってくることを、「プルースト効果」と呼ぶそうです(由来は検索してみてください)。

私がいちばん好みだったのは、2番の柑橘系の香りでした。日本人の90%は柑橘系の香りが好きだそうですが、実は10%は嫌いな人もいるということです。これもプルースト効果が影響をしていて、ミカン農家で育った人が小さい頃に働かされた嫌な思い出が思い出されるという理由もあるようです。つまり、自分が好きだと思った良い香りも、嫌いな人もいれば、苦々しい思い出が浮かんでしまう人もいるということです。絶対的な良い香りなどはこの世に存在しないということでしょう。

認知症の人たちをリラックスさせる効果があるとされている香りもあれば、夜になると覚醒して歩き回ってしまう利用者さんを落ち着かせる香り、逆に日中は気分をシャキッとさせる効果のある香りもあると言います。アロマは薬ではないため効能をうたうことはできないのですが、その代わり、香りは副作用も少ないというメリットがあります。介護の現場でも試してみて、効果が感じられなければやめれば良いのです。もちろん、そのためにはアロマテラピーについてもっと深く学ぶ必要は出てくるはずです。

今回、アロマテラピーの基礎を学んだことで、奥深さも知りました。ハンドマッサージについても詳しく学びたい方も多くいて、いつかまたイベントでやってみたいなと思います。

かいザニアの講演イベントは今回でラストとなり、来月からはケアカレナイトが復活して、夜の時間帯(18:30~20:30)の開催になります。

7月31日(木) 介護技術のリスキリング―ベッド上での着脱・オムツ交換 小野寺祐

8月27日(水) 保護犬・猫×福祉のゆくえ 高木真備

9月24日(水) 緊急時の応急対応 村井毅

というラインナップを予定しております。

詳細は後日、発表させていただきますのでお楽しみに!

2025年

6月

23日

月

教えを乞う

今年度からスタートしたシン・ボディメカニクス講座(1級)の生徒さんたちが成長する姿を見て、この歳になって、ようやく教えを乞うことの大切さを知りました。教えを乞うというと大げさかもしれませんが、教えてもらうことでコツが掴める、上達できたという体験をしました。独学で練習していたとしたら辿り着かなかったかもしれない、辿り着いたとしてもかなりの時間を要していたであろう点まで、一気に到達するのです。「教えてください」と言って、自らの意思で教えてもらいに行くことで、自分の人生が大きく広がるのです。

思い返せば、私は教えを乞うたことがほとんどない人生でした。教えてもらうことはあっても、教えを乞うたことはあまり記憶にありません。自分でできるという自信があるからでしょうか、それとも教えてもらうのは恥ずかしいというプライドが高いからでしょうか。小さい頃から教えを乞うことが苦手な子どもでしたし、部活や勉強も見様見真似で自力でやりたいタイプでした。それは大人になってからも同じで、上司や自分よりも優れている人に直接、「教えてください」とお願いすることはありませんでした。もちろん、人一倍練習や勉強をしますし、仕事も頑張るのですが、自分だけの力では限界があるのです。

なるべく早い時点で教えを乞うことが大切だと今は思います。自分で努力することなく、最初から何でもかんでも教えてもらおうとする他力本願とは違って、もちろん自分でも練習・勉強しつつも、早めから教えを乞うことです。そうすることで、上達のスピードも速く、しかも正しい方向に上達することができます。たとえば、私は若い頃ビリヤードをやっていましたが、かなりの時間を費やしたにもかかわらず、上手くなることができませんでした。最終的にはフォームに問題があったからです。それは早い段階から熟練者に教えを乞うていれば矯正できたはずですし、時間が経ってしまうと身体が変に覚えてしまっているので改善が難しいのです。

私たちは自分で何とかする、見て覚えるなどを美徳とする傾向にありますが、それは人生の彩りや奥行きを失わせる可能性があると思います。プライドは側に置いておいて、もっと早い段階で教えを乞うていれば、もっと(早く)上手くなったのにという後悔は多いです。30年前の自分に伝えるとすれば、「早く教えを乞いなさい」ではないでしょうか。たとえ教えを乞うためにお金が多少かかるとしても、実はできるだけ早く教えを乞うことで、お金も時間も浪費せずに済みます。若い人ほどドンドン教えを乞うべきですし、歳を取っても教えを乞う必要は十分にあります。教えを乞うことは、第三者の知識や技術を借りて、自分の人生を充実させることなのです。

2025年

6月

15日

日

ハッピーバースデーソング

今年度からの新しい取り組みとして、実務者研修の外国人専用クラスを開催しています。コロナ騒動以降に特定技能として日本にやって来て、介護の現場で働いて数年になる外国人がそろそろ介護福祉士を見据えなければいけない時期に来ていることもあり、実務者研修を受けたいという要望が高まっていたからです。これまでも通常のクラスに入って日本人と一緒に研修を受ける外国の方もたくさんいましたが、本音としては、外国人専用クラスがあるならそちらの方が安心するということです。個人的には、介護の現場がそうであるように、日本人に混じった方が良いと考えていますが、外国の人たちにとってはやはり不安もあるようです。添削課題や授業時間等はそのままに、授業の内容はゆっくりと丁寧に、漢字にはふりがなを振りながら進めてきました。

私たちにとっても初めての外国人専用クラスですが、一緒に進めているうちに、少しずつ分かってきたことがあります。たとえば、当たり前ではありますが、それぞれの日本語力には大きな差があることです。日本語検定の3級(N3)や2級(N2)といった区分けはありますが、同じN3でも限りなくN2に近いN3とギリギリN3に受かったというレベルのN3があるのです。これはあくまでも私の体感ですが、N3レベルだと片言というか、授業の内容を理解するのはかなり難しく、N2レベルでやっとついてこられるかなという感じです。それでもあきらめず、休むことなく参加している彼ら彼女たちは、相当な覚悟を持って日本に来ていることが伝わってきますので、私たちもそれに応えるべく、全員が修了できるようにサポートしたいと思います。

外国人クラスならではの面白さもあります。先日、たまたま授業の日に誕生日を迎えた生徒さんがいて、ケアカレ恒例の誕生日お祝いをしました。サプライズでバースデーソングを歌って、誕生日ケーキを渡すのですが、通常の日本人クラスですと先生が「それじゃあ、バースデーソングを歌ってお祝いしましょう!」と促してはじめて生徒さんたちは歌い出すのですが、今回は先生が「今日は〇〇さんの誕生日です!」と言ったそばから、誰かが歌い始め、すぐさま全員が続いたのです。これにはビックリしたのですが、さらに驚かされたのは、バースデーソングが私たちがいつも歌っているそれと少し違ったことです。出だしから途中までは同じで、(やはり世界共通なのだ)と安心してたら、最後の部分の音程が異なっていて、何だかカッコ良かったのです。「天使にラブソングをみたいだった」と望月先生は表現してくれました。

ハッピーバースデーソングを歌って誕生日をお祝いするという文化は世界共通でしたが、歌が少し異なっていたように、私たちは基本的には通底する部分でつながりつつ、違いのある部分に関してはお互いに面白がると良いのではないでしょうか。この先、介護の業界は特に、外国人の力を借りないと成り立たなくなるのは明らかです。そのとき、この違いを面白がれる力がお互いに必要になってくるはずです。違いを受け入れられるかどうかはもっと後の問題で、まずは違いを面白がるところからスタートするべきです。湘南ケアカレッジが開校して13年目に入り、時代が変わりつつあるのを感じています。そういえば、お祝いに渡したショートケーキは食べてくれたのでしょうか。美味しかったかなあ。

2025年

6月

09日

月

狭く深く、介護・福祉教育を提供する

183期生が無事に修了しました。皆さまお休みすることなく、全員が最後まで完走してくれました。振り替えをしたことによって、最終日に修了できない生徒さんがいるのは当たり前の風景ですが、今回のクラスは誰一人振り替えすることもなく、全員で最終日を迎えることができたのです。それによって毎日顔を合わせることになり、クラスメイト同士の絆は強まりますし、絆が深まるからこそお休みしたくなくなります。僕も25年ほど前にホームヘルパー2級講座を受けたときそうでしたから、良く分かります。学校が楽しいから休みたくないのです。素晴らしいクラスでした。研修が終わってから、生徒さんのひとりが色紙を持ってきてくれました。感謝しかありません。

最終日の筆記テストが終わった後、打ち上げも行われました。「どこのお店が良いですか?」と事前に相談を受けたので、「16時から入れるお店としては、こことあそこがありますよ」と候補をお伝えしました。その中に、私の友人が最近店長になった小田急線町田駅北口から出てすぐのところにある「鳥貴族」を入れたところ、そこに行くことになったそうです。私からも「うちの生徒さんたちが16時ぐらいに行くからよろしく」と連絡を入れておきました。

ところが当日、遅れて教室を出発した生徒さんに聞くと、「お店に電話したら、まだ開店していないみたいで、ひとまず角の居酒屋で飲んでいる」とのこと。私の友人が店長になった「鳥貴族」は16時から開いていると聞いていたので不思議に思って調べてみると、何と「鳥貴族」は町田に3店舗あって、北口にある「鳥貴族」は小田急町田2号店という名称だそうです。町田北口店はたしかに開店が17時からになっています。ややこしいですね。生徒さんたちは北口店に電話してしまったのでした。

そんなことはどうでも良いのですが(笑)、私がきちんと調べて、「鳥貴族の小田急町田2号店は16時から開いている」と伝えていれば何の問題もなかったので、角の居酒屋まで謝りに行きました。すると「先生も一杯飲んでいきませんか?」とお誘いいただきました。一旦、教室に帰り、後片付けと明日の準備をしてから居酒屋に戻って、卒業生さんたちと久しぶりに教室の外で個別に話すことができました。教室では見せていなかった顔を見せてくれる生徒さんもいて楽しかったですし、生徒さんと学校という関係を超えて、ひとりの人間同士として話せるのも嬉しいです。

研修終了後ぐらい、本当はこうして皆さんとゆっくり語りたいものです。そのためには、打ち上げが開催されて、誘ってもらえるという2つの条件をクリアしなければいけません。決して簡単ではありませんが、どのクラスでも打ち上げに参加できるような学校にしていきたいと思います。私たちは町田にしかない小さな介護の学校です。介護・福祉教育を広く浅く提供するつもりは最初からなく、狭く深く、地域に根付いて、生徒さんたち一人ひとりと向き合って行きたいと心から願います。

2025年

5月

29日

木

「イラっとしない・させないコミュニケーション技術」藤田省一

ゴールデンウイーク最終日に、かいザニアの講演イベントとして、藤田省一さんをゲストスピーカーに招き、「イラッとしない・させないコミュニケーション技術」について話してもらいました。介護現場で働く人たちだけではなく、あらゆる仕事に就いて働く人々にも聞いてもらいたい、とにかく深くて良い内容でした。

今から6年前、ケアカレナイトにて、藤田先生には「アンガーマネジメント」について教えてもらいましたが、それをさらに進化させたような突っ込んだ話でした。私自身も、最近年齢を重ねるごとにイラっとする回数が増えてきていることもあり、身につまされる話であり、自分のべき思考をもう一度見つめ直してみる良い機会になりました。

私が最近イラっとしたのは、お風呂に入る時間が遅くなったことです。うちの家族は(私も含めて)長風呂で、お風呂に入ると1時間ぐらいは出てきません。出て来ても洗面所で髪を乾かしたり、最近大学デビューした息子はお肌の手入れなんかもしている始末で、次の人がなかなか入れません。そうこうしているうちに時間が経ち、10時ぐらいから1人目が入り始めたとしても、最後の人がお風呂に入るのは12時を回っています。1人目が入るのが30分遅れたとすると、最後の人がお風呂に入って就寝できるのは深夜2時近くということになります。私が最後に入ることが多いのですが、さすがにお風呂上りにチンタラとお肌の手入れをしている息子にイラっとして、「それいつまでかかるの?」と嫌味を言ってしまいました。大人気ないですね。

こんなしょーもない話ですが、研修で藤田先生に教えてもらったことに沿って、自分の感情について分析してみました。あとからお風呂に入る人のことを考えられない息子に対する失望感、いや、私が早く入って寝たいのに入れなくて嫌だという一次感情があったと思います。もう少し長くお風呂に入りたい気持ちも分かるのですが、自分ひとりで暮らしているのではないのだから、周りの人たちのことも考えて、早めに切り上げてバトンタッチすべきという「べき思考」も私の中にあります。

さらに深掘りすると、父親であり年長者である私に主導権があり、敬われて尊重されるべきだという権利意識や権力志向もあったはずです。もし私がホームステイや居候としてこの家に住んでいるとしたら、自分が一番最後になって寝るのが遅くなろうが、嫌だと思うことはあっても、イラっとして文句を言ったりしませんからね。この最後の部分が、自分には見えていない一次感情であり、自分をイラっとさせるべき思考なのですね。

このようにして、自分の一次感情やべき思考と向き合って考えることは大切です。プライドが高くて、自分だけでは深い感情まで向き合えないという人は特に、プロセスレコードを用いて、他者と共有しつつも自分では見えない感情を指摘してもらうことがおすすめです。年齢が上がれば上がるほど、べき思考はより強く固まっていき、一次感情に気づくのに鈍感になり、他者からそれを指摘してもらう場面も少なくなります。最も厄介なのは権利意識や権力志向が強まることです。

裏を返すと、自分がイラっとしている原因の全てが、他者をイラっとさせている、または困らせていることにつながるのです。年を重ねるほど、べき思考や権利意識、権力志向を手放して、自分も周りもイラっとしない・させない関係性の中で楽しく過ごしていきたいものですね。

2025年

5月

18日

日

目を合わせて微笑むだけで

ゴールデンウイーク中は学校もお休みでしたから、競馬や格闘技を観に行ったりと、いつもは足を運べないところまで遠出したりしました。その中で、どこに行くにしても、ご飯を食べるお店や休憩のためのカフェに入ります。どのお店に入っても、注文をして、お金を払い、商品(食べ物や飲み物)を受け取るだけのやり取りが生まれます。同じ日にあらゆる場所で何度もそのやり取りを繰り返しているうちに、あることに気づきました。

目を合わせて、ニコっと微笑む店員さんと、そうではない店員さんに完全に分かれるということです。お店全体として前者が多いお店とそうではないお店にも分かれますので、教育の問題といえばそのとおりですが、時として同じお店の中でも前者も後者もいることがありますので個人の問題とも言えるでしょう。

私の理想とする接客としては、

「いらっしゃいませ」←ここのところで、目を合わせて、ニコっと微笑む

「ご注文はいかがしますか?」

「●●をひとつお願いします」

「ありがとうございます。●●が1つで〇〇〇円になります」

お金を受け取り、商品を渡す

「ごゆっくりお過ごしください」←再度、目を合わせて、ニコっと微笑む

最初と最後だけでも、客と目を合わせて、ニコっと微笑むことができれば良いのです。ゴールデンウイーク中に次々と客がやってくるお店は特に、余計なコミュニケーションをはさむ時間も余裕もないでしょうから、わずか0.5秒でできることを作業中に織り込めば良いのです。それができるだけで、その店員さんの印象も違いますし、お店全体の印象も大きく変わるのです。もちろん、目を合わせて、ニコっと微笑むことができる店員さんには親しみを感じ、そのお店にも温かみを感じます。その逆も然り。

なぜこのような違いが現れるのでしょうか。それは前述したようにお店の教育の問題でもありますし、店員さん個人の問題でもあります。そもそもお店の接客マニュアルの中に、目を合わせて、ニコっと微笑むが入っていない、もしくは入っているけれど(忙しいを言い訳に)徹底できていない。いずれにしても、最終的には店員さん個人がそうするかしないかを決めることはできるはずです。そう考えたとき、目を合わせて、ニコっと微笑むことができる店員さんは人間として仕事をしているのに対し、マスクをして無表情で必要最低限の作業しかしない店員さんは自らを機械化しているのです。

ただ一方的に店員さんだけの問題にしてもいけません。サービスを受ける側も、店員さんと目を合わせて、ニコっと微笑むことができているのでしょうか?私たち人間は相互性の生き物ですから、目を合わせて、ニコっと微笑んでも何も反応が返ってこないことが続くと、こんなことをしても無意味だと思うようになります。今はマスクをして無表情で作業をしている店員さんも、最初は素顔で目を合わせて、ニコっと微笑んでいたのかもしれません。ほとんどの人たちはサービスを提供する側にも受ける側にもなりえますので、どちらの立場に立つとしても、目を合わせて、ニコっと微笑めば良いのです。たったそれだけのことで、私たちは人間としてのやり取りができ、お互いが幸せな気持ちで日々を過ごすことができるのです。

2025年

5月

08日

木

褒め・認めることの難しさ

湘南ケアカレッジの教え方のひとつとして、まずは褒める・認めるがあります。私が褒める・認めることの大切さを教えてもらったのは、30代の頃に勤めていた個別指導の塾でした。個別指導に来る生徒さんたちは、基本的には勉強が苦手な子であり、だからこそ余計に褒め・認めが大事でした。その塾では徹底して褒める・認めるを先生側に教え込んでいました。生徒さんが問題に答えるたびに「いいね!」、質問をするたびに「いいね!」、文章を読むたびに「いいね!」と、相槌を打つように褒めるのです。システム化されていて、やや過剰に思えるかもしれませんが(私も最初はそう思っていましたし違和感もありました)、何をしても無反応であったり、できないことを指摘され続けるよりは大分ましです。

なぜここまでして先生に生徒を褒める・認めることを習慣づけていたかというと、これはしばらくしてから気づいたのですが、先生というのは意外と褒められない生き物だからです。先生方は学生時代に勉強がどちらかというとできた部類であり、できることに対しての基準も高く、自分に厳しい人が多い。その基準や厳しさを生徒さんに求めてしまうと、目の前の生徒さんはひとつも褒めるところなんてないと見えてしまいます。

気がつくと褒め・認めはなくなり、相手を努力が足りないダメな人間だと認識し、本人は教えているつもりでも指摘ばかりしてしまうのです。それでも成績が上がれば良いのですが、大体において生徒さんは自信をなくし、モチベーションを失い、成績が落ちるだけではなく、塾を辞めて行ってしまいます。

むしろ学生時代にあまり勉強ができなかった先生の方が、ちょっとしたことで生徒を褒め・認めることができます。結果的に、あまり勉強ができない先生に教えられた生徒さんの方が成績は伸びる、という不思議な現象が起きます。このことが分かってから、僕は偏差値が高い大学の学生ではなく、普通(中ぐらい?)の大学で最低限の教える知識を持っている大学生を積極的に採用することにしました。

褒める・認めることを技術的に習得することもできなくはないのですが、マインドが変わらないと褒め・認めは長続きしないからです。勉強をできる先生が勉強をできない生徒の気持ちを理解することは難しい、もしくは相当長い時間がかかるのです。勉強ができる先生が良い先生になるためには、相手の立場に立って、気持ちを理解しようとするマインドチェンジが求められるのです。

自分が教えたいことを教えるのではなく、相手にとって必要な学びは何かと考え、相手の立場や気持ちを想像し、最も伝わりやすい方法を採ることは、(まずは褒める・認めるから始めるだけなのですが)簡単なようで簡単ではありません。小手先や口先の技術はいつの間にか消えてしまいます。伝統芸のような技術に変えるには、自らのマインドを変え、それから身体に定着させていく努力をするしかないのです。

2025年

4月

30日

水

「若年性アルツハイマーの母と生きる」岩佐まり【かいザニア講演イベント4/19】

今年4月からスタートした「かいザニア」の講演イベント第1弾として、岩佐まりさんに「若年性アルツハイマーの母と生きる」をテーマとして語っていただきました。岩佐さんはおよそ10年前の卒業生であり、そこから介護塾を一緒にやってみたり(その後、彼女はご結婚されて大阪に移住されたり)と共に歩んできましたが、ようやく湘南ケアカレッジに招待して、講演していただくことが叶いました。しかも、「かいザニア」の講演イベントのトップバッターを務めていただき、嬉しい限りです。

岩佐さんが話してくれた内容は、介護の仕事をしている人にもそうでない人にも響くものでした。家族にとっても本人にとっても、いちばん辛い時期は発症して初期の段階であること、男性の介護者に虐待が多い理由、中核症状とPTSDについて、ケアマネジャーの重要性など、認知症に関する詳しい説明から接し方、考え方まで、介護職員初任者研修の授業でも話してもらいたいと思うほど、学びの深いものでした。やはり実体験に基づく創意工夫やアドバイスは説得力がありますし、岩佐さんは自ら学んで社会福祉士を取得していますから、理論と実践のバランスが取れていて、学びが深いと感じました。

お母さまが軽度認知症(MCI)と診断されてからスタートした、母娘の二人三脚の介護人生は、涙なしには語れませんが、そこに笑いを入れてくるのが岩佐さんらしく、介護は「自分の人生とともに歩む」というメッセージを体現していると思いました。

個人的には、休憩をはさんだ後のグループワークも興味深いものでした。「これからの介護に求めるもの」というテーマでした。ケアカレの卒業生さんが多かったこともあり、家族介護者だけではなく、介護職員の視点から出てくる現場の声にもハッとさせられました。介護業界の人材不足を指摘する点はどちらの側も同じでしたし、特に喀痰吸引研修1号と2号のハードルを下げて、喀痰吸引等ができる人を増やすことは喫緊の課題だと感じました。

湘南ケアカレッジのYouTubeチャンネルにて最初の20分は観ていただけますし、「かいザニア」のLINEに登録してくださると、講演の全編を観ることもできます。来月(5月)の講演イベントは、看護師YouTuberである藤田省一さんの「イラっとしない・させないコミュニケーションズ技術」です。アンガーマネジメントの応用編としてお話ししますので、よろしければお越しください!

★かいザニア講演イベントの詳細・お申込みはこちら

2025年

4月

07日

月

藤田先生の誕生日

湘南ケアカレッジは、生徒さんの誕生日を皆でお祝いしますが、実は先生方の誕生日も同じです。授業の当日が誕生日の先生がいれば、バースデイソングを歌いながらバースデーケーキを贈ります。先日の実務者研修の最終日が、藤田先生の誕生日でした。授業の最後に藤田先生が締めくくりの言葉を終えた後、そのまま前にいてもらい、私が音頭を取って生徒さんたちに祝ってもらいました。とても良いクラスで、最終日ということもあって互いに仲良くなっていたこともあり、素晴らしい雰囲気で誕生祝いを盛り上げてくださいました。実務者研修はわずか7日間ですが、こうして先生方と生徒さんたちが一体になる瞬間に立ち会えるのは幸せです。

藤田先生からもひと言頂戴しました。「ケアカレで教え始めてもう10年ぐらいですが、誕生日をその日にこうして祝ってもらったのは初めてです。今日は朝から授業しながら、皆がとても良かったので、良い1日だなと感じながら教えていました」と語ってくれました。これだけ授業をしてもらっていても、誕生日当日が授業の日に当たることは今までになかったのでした。これまでは前祝や後祝いを私たちだけで行うことはあっても、生徒さんたちも巻き込んでの誕生祝いは10年に一度ぐらいしか訪れないのです。

それは10年教え続けてくれたからの偶然でもあります。今でも思い出します。村井先生が北海道の浦河の病院に左遷、いや派遣されることになり、その後釜として連れてきてくれたのが藤田先生でした。村井先生の紹介とはいえ、先生として相応しくなければお断りするかもしれないと思いつつ、会ってみると、全てにおいて素晴らしい人で安心しました。そのとき藤田先生は長野から東京に出てきたばかりで、右も左も分からない状態でしたが、あれから10年経って、現在は自ら会社(ケアツリー)を立ち上げて、東京の浅草橋で介護・看護について教えているのですから大出世ですね。

ケアカレが2013年に開校してから、あっという間に12年が過ぎたような感覚ですが、改めて振り返ってみると、10年以上にわたって、ケアカレを支え続けてくれたのは先生方です。学校は生徒さんがいないと教えられませんが、先生もいないと教えてもらえません。学校と先生と生徒はお互いを必要としている関係性にあります。どちらが上でも下でもなく、学び合うことによって互いに成長することが大切ですね。そういう意味においては、生徒さんたちも立派な介護士になったり、自らサービスを立ち上げたりして、私たちの見えないところで、それぞれに大きく成長しているのだろうなと想像します。私もケアカレも成長していかなければいけませんね。

2025年

3月

30日

日

時代遅れになっていないか?

4月からスタートする実務者研修の刷新を図るため、医療的ケアの通信添削課題を見直してみました。不必要な問題を削って全体の問題数を少なくし、さらに参照ページを付けることが目的です。生徒さんの余計な負担を少しでも取り除くことができればと思い、新しいテキスト(第4版)と照らし合わせながら、1問目から実際に解いてみました。まず、全てにフリガナが振ってあって読みにくい(笑)。外国人にとっては便利になった改善ですが、日本人にとっては目がチカチカしてしまいます。片方が得をすればもう片方が失うのではなく、本来はフリガナが振ってあるテキストとそうではないものを選択できるのがベストなんですけどね。

それから、細かい言い回しや言葉が変わっていて問題が解きにくい。版が変わるごとに全ての問題を解き直すのはさすがに大変なので、どこがどう変わったのか、出版社はせめて変更表を学校には渡すべきですね。テキストを読んでも正確には答えられないような問題もあり、今さらこんなことを言うのは恥ずかしい話ですが、これで満点近くを取っていた生徒さんは凄いなと思いました。特に外国人の生徒さんにとって、この医療的ケアの課題は修行のようなものだったはずです。これまで卒業された外国の方々に電話をかけて(今さらですが)「大変だったね。頑張ったね」と褒めてあげたいぐらいです。

実務者研修が2016年にスタートしてから、はや9年が経ちました。医療的ケアの課題はおよそ10年前につくったものを、ほぼそのまま使ってきました。内容的に大きな変更がないと考えていたのですが、改めて見直してみると、アップデートできていなかった箇所がいくつも見つかったということです。やはり10年近くも経つと、変わっていないように見えても、少しずつ大きく変わっていたということです。今回のようなきっかけがなければ、気づかなかったかもしれません…。

これは医療的ケアの課題だけではなく、全てにおいて当てはまる問題だと思います。たとえば、介護者の身だしなみのプリントを初任者でも実務者研修でも渡していますが、ケアカレが開校した当初からほとんど同じものを使っています。10年以上も経つと、介護者の身だしなみの基準って変わっていないものでしょうか?ヘルパー2級時代は、茶髪の人は実習に行く際に黒髪に染め直してもらったりしていましたが、今はピンク色の髪の毛の女の子が、高齢者からも「綺麗ねえ~」なんて言われるぐらい時代は変わってきています。

スポーツでいうと、野球のユニフォームの着方も僕が野球をやっていた頃とは大きく変わりました。僕の時代はストッキングを見せて履かなければダメとされていました。滑り込みをしたときにストッキングが足を守ってくれるという理由や、ズボンを伸ばすとだらしないという理由でした。ストッキングを履いていると、足がしめつけられて苦しいこともあり、監督や先輩がいないところではストッキングを脱いで、ズボンを下げて練習していたりしました。

それがいつの間にか、プロ野球選手でさえもズボンを下げて、ストッキングを隠すようになりました。こちらの方が足にとってもより安全であり、逆にスタイルが良く見えるからです。だらしないと言うのはあくまでもその時代の指導者たちの主観だったということです。受け取り手の感覚が変わってくると、だらしないはカッコいいに変わったのです。ちなみに、その当時、教えてもらっていた打ち方や理論は、半分ぐらい間違っていたことがのちに分かりました。

身だしなみは単なる例にすぎませんが、授業で教えている内容や資料、言葉づかい、教え方、介護に対する考え方など、私たちはひとつ一つを見直してみるべきタイミングなのだと思います。開校から12年が経った2025年、時代遅れにならないよう、アップデートしていく必要があるのです。

2025年

3月

14日

金

ケアカレらしさ

12月から通信添削がスタートした実務者研修のクラスが、先月末で無事に修了しました。外国人の方も含めて、30名近い生徒さんたちが集まり、共に学びました。初日から最終日の授業に至るまで、少しずつ盛り上がり、最後の医療的ケアの授業はとても良い雰囲気で迎えることができました。看護師の村井先生も、「これぐらい人数がいると盛り上がりますね。昔のケアカレの雰囲気を思い出します。これぐらいがケアカレらしくて良いですね」とおっしゃってくださいました。かつては介護職員初任者研修も実務者研修も36名近い人数で授業をしていましたので、その頃の熱気が少し蘇ってきたようでした。最終日には、メッセージ入りの色紙までいただきました。ちなみに、左に置いてあるサボテンは生徒さんの手作りです!ありがとうございます。

ここ数年は、介護職員初任者研修はもちろん、実務者研修もクラスによっては十数名の生徒さんしかいませんでした。特に医療的ケアの授業は、ペアになって声を掛け合いながら進みますので、それぞれが大きな声を出す方がクラス全体としては盛り上がるのです。しかし、人数が少ないとどうしてもシーンと静かになってしまい、余計に声が出しにくい雰囲気になってしまいます。落ち着いた雰囲気のバーだと静かに話すのに対し、賑やかな居酒屋だと声の大きさなど気にすることなく話せるのに近いですね(笑)。人数が多いとその分クラスの雰囲気が賑やかになって、周りに遠慮することなく話せて、最終的にはそれが熱気に変わっていくということです。

ケアカレらしさを懐かしみながらも、もうあの頃は帰ってこないのだなと寂しく思う気持ちもあります。実務者研修はともかくとして、介護職員初任者研修に36名も生徒さんが集まっていた時代は終わったのだと思います。悲観的になっているわけではなく、それは抗いがたい時代の変化や流れなのです。同じ人間でも日々変わっていくように、動的平衡というか、万物は絶えず変化しながらもバランスが保たれているのです。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、という鴨長明のあれです。卒業生さんのひとりが、「他の学校も見学に行きましたが、湘南ケアカレッジは全然違いました。ケアカレは生き残っていくと思います」と言って励ましてくださったので、時代の波に身を任せながらも頑張るしかありませんね。

これから大きく転換を図るとすれば、人材紹介を中心とした学校へと舵を切るしか手はありません。人材紹介は大きなお金が動く業界ですから、それに比べると教育など市場価値はほとんどないのです。だからこそ無料にして生徒を集めて、人材紹介で利益を出す事業モデルの学校、いや人材会社が大本の学校がほとんどなのです。今の時代においてどちらが価値があるかという話であって、どちらが良い悪いという問題ではありません。ただ、教育にずっとたずさわってきた人間からすると、実務的にも心情的にも倫理的にもシフトチェンジが難しいのです。このまま細々と生き残っていくのか、それとも大きく変わるべきなのか、今年は決断の1年になりそうです。いずれにしても、ケアカレらしさを失わないようにしなければいけませんね。

生徒さんのひとりからハンカチをいただきました。ケアカレカラーのオレンジが入っていて、さすがですね。ありがとうございます!

2025年

3月

05日

水

「ロストケア」

厳密に言うと、昨年の映画ですが、僕にとっては今年観たナンバーワン映画になりそうです。ちなみに、昨年のナンバーワンは「夜明けのすべて」か「僕が生きてる、ふたつの世界」のどちらかです(どちらも素晴らしかった)。私が介護・福祉系の映画しか観ていないわけではなく、むしろそれ以外のジャンルの方が好みではあるのですが、昨年から今年にかけて、介護・福祉にまつわる日本映画の良作が続出していると思います。決して24時間テレビ的な感動ポルノではなく、現実の問題や課題に沿った考えさせられるテーマを扱いつつ、魅せる作品としても完璧に仕上がっています。映像や演技、脚本など、どれを取っても申し分ない映画なのです。

「ロストケア」は家族介護の苛酷さと尊厳死、そして家族を救うために高齢者を大量殺人した介護士に正義はあるのかをテーマとしています。かつて父親を介護していた犯人が「穴に落ちてしまった」と表現する、親の介護で経済的にも精神的にも身動きが取れなくなってしまった状態には、誰もが陥る可能性があるのです。現に犯人を裁く立場であった検察官さえも、認知症の母がいて、父を孤独死で亡くしています。もし自分が穴に落ちてしまったとき、僕たちは外の世界で生きていたときと同じことを言い、行動できるでしょうか。2013年が初版の小説をもとにしているにもかかわらず、今も現実味を持って私たちの前に立ち現れてくるのは、もしかすると日本の高齢社会にとっての永遠の課題なのかもしれません。

現代世界における倫理的、もしくは法的には、加害者が絶対的に悪であることは間違いありません。そこを前提に考えても、犯人の独白が進むにつれて彼にも一理ある、いや共感すら生まれてしまうのです。物ごとを裏と表から見たときに、これほど見え方が違うということでもあります。彼が正しかったのかどうかを裁くことが私たちに求められているわけではなく、自分はどう考えるのかが問われているのです。そのとき鍵となるのは、映画の冒頭に登場する「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」というキリストの黄金律です。犯人は自らの家族介護の経験に基づき、何とか家族介護の呪縛から解き放たれたいという家族や迷惑をかけたくないという高齢者の気持ちを汲んで、人にしてもらいたいと思うことは何でもしてあげたのです。だからこそ、法廷で彼は、殺したのではなく「救った」と言い放ったのです。

構図的には、2016年に起こったやまゆり園の殺傷事件に似ていますが、似て非なる点としては、自分自身が家族を介護していたこと、そして父親から殺してほしいと言われた経験があることです。犯人は相手(高齢者)には生きる価値がない、生きていても仕方がないと自分勝手に決めつけたわけではなく、自分は苛酷な家族介護の穴に落ちた者の代弁者であり、父の願いを叶える代理人でもあったのです。もちろん、人それぞれ、その時々で思うことは違えど、同じ穴に落ちた彼にとっては、そのときの家族や介護を受ける本人は誰かに救ってもらいたいとしか思えなかったのです。社会が救ってくれないならば、自分が命をかけて救うしかなかったのです。

2025年

2月

27日

木

4月より「かいザニア」がオープンします!

「かいザニア」は、介護の国。そこでは介護・福祉の職場体験をしたり、学びのイベントに参加することができます。現在、介護の仕事をしている人も、興味はあるけど今はしていない人も、「かいザニア」に来国して、あなたの世界を広げてみませんか?職業体験と講演イベントがあるので、皆で遊びに来るザニア!

→「かいザニア」の詳細はこちら

2025年

2月

18日

火

「全身性障害者ガイドヘルパー養成研修」の募集を開始します!(2025年度)

2025年度も「全身性障害者ガイドヘルパー養成研修」を開催します!ガイドヘルパーは障害のある方の外出の支援をする仕事です。在宅や施設が「屋内」だとすれば、ガイドヘルプは「屋外」における介護。利用者さんの行きたい場所を聞きながらプランを立て、外出し、必要な支援を行いつつ、色々な話をしながら、一緒に楽しむお仕事です。行きたい場所や好きなところに行けることは、利用者さんにとって希望や生きがいとなり、外出先での思い出は、日常を生きる活力ややりがいにもつながります。もちろん高齢の方にも同じことが言えますよね。そして何よりも、この仕事は私たちも楽しい!そんな外出支援のお仕事ができるようになってみませんか?

→介護・福祉についてさらに深く学びたくなった。

→利用者さんの外出を支援するお仕事に興味がある。

→障害のある方々や子どもたちの支援について学びたい。

→屋外にて車椅子を安全に操作する技術や知識を得たい。

という方は、ぜひご受講ください。

ガイドヘルパーの仕事に合わせた、実践的なオリジナルコンテンツ

1、 芹が谷公園での演習

芹が谷公園まで車いすで行き、車いす介助の演習をします。公園内にある段差、砂利道、坂道など、外出時における様々な状況を想定しながら、車いすを押す技術を何度も練習して身につけます。普段は屋内でしか車いすを押していないという方にとっては、また違った介助であり、技術が身につくはず。自然の緑に溢れる広い公園ですので、ぶつかったりする心配もなく、安心して練習ができます。

2、計画を立てる

利用者さんが10人いれば、行きたい場所やしたいことは10通りあるはず。利用者さんの行きたい、楽しみたいという気持ちを大切に、安全・安心を確保しつつ、また時間どおりに戻って来られるように、2人1組のペアになって具体的に計画を立てます。目的地にたどり着くまでにどのような障害があるのか、どの道を通って行けば安全なのか?エレベーターの場所は?電車はどの車両から乗るべき?準備をしておくべき物ごとは何か?などなど。普段とは違った視点で話し合うことで、ガイドヘルパーの仕事に必要なことが見えてくるはずです。

3、 フリー行動(町田ルート&相模大野ルート)

自分たちでつくったオリジナルの計画に沿って、町田駅周辺を散策するルートと、相模大野駅まで電車に乗って行くルートのいずれも体験していただきます。いち利用者とガイドヘルパーとして、車いすに乗りながら(または押しながら)、限りなく実際のガイドヘルプの仕事に近い内容の研修になります。街中を車いすで進んだり、踏み切りを渡ったり、切符を買って改札を通ったり、エレベーターに乗ったり、電車に乗ったり降りたりと、ほとんどの方々にとっては初めての経験となるのではないでしょうか。計画通りに行くこともあれば、行かないこともあるはずです。それでも利用者とのコミュニケーションを楽しみながら、安心・安全な外出をサポートすることが大切です。

4、振り返り

教室に戻って来てから、実地研修で学んだことや気づいたことをグループで共有します。プランニングと実際のガイドヘルプでは違っていたこと。車いすに乗って、障害者として外出してみて感じたこと。街中の人々の対応やバリアフリーについて。成功したことや失敗したこと、困ったことなど。グループワークを通して、体験を学びに変えていきます。

タイムテーブル(当日の状況によって変更があることをご了承ください)

|

講義(実習含む) |

8:00~9:00 |

ガイドヘルパーの制度と業務 |

|

9:05~11:05 |

全身性障害者の疾病・障害の理解 |

|

|

11:10~14:20 *10分休憩含む |

移動支援の基礎知識(芹が谷公園にて) |

|

|

演習 |

14:25~15:25 |

基礎的な介護技術 |

|

15:30~19:00 |

移動支援の方法 (町田周辺、相模大野まで外出します) |

*昼食はガイドヘルパーの演習の流れの中で召し上がっていただきます。

*雨天決行になりますので、雨の場合は雨がっぱ等をご用意いただきます。

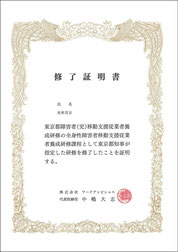

修了証明書

研修終了後には、「全身性障害者ガイドヘルパー養成研修」修了の資格が手に入ります。この資格を持っていないと仕事に従事できなくなってきており(市区町村によって異なります)、実際に役立てていただける場面も多く、もちろん履歴書にも「「全身性障害者ガイドヘルパー養成研修修了」と書いていただけます。

講師紹介

湘南ケアカレッジの講師は、介護福祉士や社会福祉士の資格を持ち、現場経験や知識が豊富なだけではなく、教えることに対しても技術と情熱を持っています。分かりやすく丁寧に教えさせていただき、介護の世界の素晴らしさをひとりでも多くの人々に伝えたい、と願っております。

小野寺祐

阿波加春美

橘川知子

奥玲子

受講料

13,000円(税込、テキスト代込)

定員:30名限定

教室の外に出るという内容の関係上、人数を限定させていただくことをご理解ください。

受講資格:介護職員初任者研修課程修了者(修了予定者を含む)、ホームヘルパー2級課程修了者、介護福祉士並びに東京都居宅介護職員初任者研修課程及び東京都障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者、東京都障害者(児)居宅介護従業者養成研修1級課程、2級課程及び3級課程の修了者、介護保険法上の訪問介護員、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者。

研修日程(令和7年度)

|

第1回 |

第2回 |

|

4月6日(日) |

11月30日(日) |

*全身性障害者ガイドヘルパー養成研修は全1日で修了する研修になります。

*上記の日程の中から、お好きな1日を選び、ご受講ください。

お申込みの流れ

①以下の申し込みフォームよりご入力、もしくはお電話(042-710-8656)にて直接お申込みください。

※いずれの場合も、ご希望のクラスが定員になりますと受付できませんのでご了承ください。

②受講確認書をお受け取りください。

ご自宅に「受講確認書」と「受講料お振込みのご案内」が届きます。

③受講料をお振込みください。

「受講確認書」が到着後、1週間以内に受講料をお振込みください。お振込みは、銀行ATM やネットバンキングからでも可能です。

※手数料は各自でご負担ください。また、お振込みは案内をよくご確認の上、お願いいたします。

④研修当日

申し込みクラスの日時をご確認の上、教室までお越しください。当日、テキストをお渡しします。

*当日、本人様確認を行いますので、身分証明書(健康保険証または運転免許証等)をご持参ください。

生徒さんたちの声

実際外に出て、自分で体験できた

普段の仕事では室内の車いす介助なので、実際外に出て、自分で体験できて良かったです。少しの段差でも気を遣い、踏み切りや電車の乗降はとても難しかったです。少しでも困っていると周りの方が助けてくださり、本当にありがたかったです。1月からデイサービスの仕事に移るので今日の研修を生かせればと思います。(A.Aさん)

元気をもらえました

とても楽しく面白くしっかりと学ぶことができて充実した研修でした。不安もありましたが、先生たちがいつも励ましてくれ信じてサポートしてくださることが自信につながります。先生たちに久しぶりにお会いできて元気をもらえました。ありがとうございます。また学びに来たいです!(大塚さん)

車イスの操作のむずかしさ

車イスの操作のむずかしさを改めて実感しました。2段階の段差、踏み切り横断で特に感じ、普段施設内移動では味わえない貴重な勉強をさせていただき、今日研修に来て良かったと思いました。久しぶりにケアカレの先生方の優しさに触れて楽しい1日でした。(M.Iさん)

新しい発見がありました

すでにガイドヘルプの仕事を行っていましたが、新しい発見がたくさんありました。特に車いすに乗らせていただくことはないので、自分の身体の自由が利かない中で、この気分はどうだろうと改めて思いました。また準備の大切さもとても感じました。心地よい疲れをありがとうございました。(Y.Oさん)

基本から知ることができた

車イスに乗ってみて、いろんなことが違って感じた。人込みの怖さ、薬局に入って、棚の商品(上の段)が全く見えないこと、親切な人やそうでない人、車いすを押すのも手だけではなく身体ごと使って段差を乗り切ること、坂路での下り方、基本から知ることができたのでとても良かった。(奥田さん)

とても新鮮でした

貴重な体験ができて、とても有意義な1日でした。いつもと違う視線、視点で見ることができ、とても新鮮でした。想像以上に段差が多くて大変でしたが、想像以上に町を行く人は親切でした。この経験をこれから活かして何かできたらいいなと思っています。(M.Aさん)

街の人たちが優しかった

いちばん感じたことは、街の人たちがとても優しかったことです。エレベーターのボタンをずっと押してくれていたり、道に迷っていたら道案内をしてついてきてくれたり、本当に感謝しています。今まで気がつかなかった視点で観ることができる、とても良い機会になりました。(金子さん)

誇りと希望が持てます

本当に実際に車いすに乗って危険や不便さをたくさん感じました。いかに健常者優先の環境になっているか、身に沁みました。商品が目に飛び込んでくるようなダイナミックな視線や大きな溝より分かりづらい穴とかの方が危険なこと、いろいろ思いましたが、結局それでも外出したいと思うのがいちばんの感想だったので、この仕事は誇りと希望が持てます。(座間さん)

研修の風景(動画)をご覧ください。

お申込みはこちら

2025年

2月

15日

土

誕生日ケーキの話

実務者研修のちょうどその日に誕生日の生徒さんがいて、いつものように小田急デパートの地下に入っている高野フルーツパーラーにケーキを買いにいきました。私が好きであり、またケーキらしいケーキということで、いつもイチゴののったショートケーキを買うことにしています。「Happy Birthday!」と記されたチョコレートでできた小さなプレートに、生徒さんの名前を入れてもらって、添えることにしています。湘南ケアカレッジには、先生方と生徒さんたちの誕生日を祝うというイベントがあり、学校に来ている期間中にたまたま誕生日が当たった場合、バースデーソングを歌ってもらい、誕生日ケーキを贈られ、クラス全員から祝福してもらいます。湘南ケアカレッジに来て良かったと、先生方や生徒さんたちの思い出に少しでも残してもらえるように考えたイベントです。そのための小道具としてのショートケーキです。

今回、驚かされたのはショートケーキの値段です(笑)なんと税込みで890円もしました!1個のショートケーキが、あとひと声で1000円に届こうとしているのです。誕生日イベントは湘南ケアカレッジが開校した2013年からずっと行ってきましたので、かれこれ10年以上、私は高野フルーツパーラーでショートケーキを買い続けていることになります。今でも覚えていますが、10年前はショートケーキ1個が500円台でした。ところが最近の値上げブームもあって、いつの間にか700円台となり、ついに800円台、いやもう900円と言っても良い価格まで上がってきたのです。うすうす感じてはいたのですが、890円になっていよいよ高い!と感じてしまいました。誕生日にケアカレに来てくれてありがとう!という気持ちを伝えるために、ほんの気持ちとして買っていたショートケーキが今はもう1000円する時代に変わったのです。

この誕生日のお祝いのイベントは、私がかつて関わっていた子どもの教育現場での出来事がきっかけとなっています。そこでは生徒さんの誕生日にカードを書いて渡すということを行っていたのですが、最初はあまり大したことと私は考えておらず、そうすると決められているからやるという気持ちでした。正直に言うと、授業の内容を見直すとか生徒を集めるために営業するとか、他にもっとやるべきことあるんじゃないのと思っていました。

ある中学校2年生の女子生徒の誕生日がやってきました。仕事のひとつとしてメッセージを書き、カードを渡し、おめでとうと伝えたところ、「こんなことしてくれるなんて嬉しい!すごくいい学校だね!」と思いのほか喜んでくれたのでした。普段はあまり感情を表に出さず、何を考えているのか分かりにくいタイプの女の子でしたので、彼女が満面の笑みで素直に嬉しいと言ってくれたことに私は驚きました。誕生日を祝ってもらうということは、これほどに嬉しいことなのだと。人の気持ちを想像することさえできなかった自分の底の浅さを思い知らされたのでした。

それ以来、どんな場所にいても、誕生日を祝うというイベントを自ら積極的に行うようになりました。大手の資格スクールにいたとき、先生たちの誕生日を祝うのはいいけど人数が増えるとできなくなるよ、カード代は誰が払うの?生徒さんの誕生日を祝うなんてもっての外だと反対されましたが、先生方の誕生日にカードを送ることは押し切って始めました。そんなことしてどうすると言う人に、中学2年生の彼女の笑顔と感情をいくら伝えても完全に理解してもらうことは難しいのですが、世の中にはお金や効率よりも大切なものはたくさんあると思うのです。それは誰かに喜んでもらうことであったりするはずです。

バースデーソングを歌って、ショートケーキを渡したときの生徒さんの嬉しそうな笑顔を見たとき、1000円なんて安いものだなと思いました。決して強がりではなく(笑)、こういうことにお金を使うべきなのだと思うのです。誰かに喜んでもらったり、誰かを助けたりするためにこそ、お金は使われるべきです。お金を奪い合うことでもお金は回りますが、それは悪循環にすぎません。それよりもお金を良い形で使うことで経済を回して、好循環をつくっていきたいものです。理想論かも知れませんが、せっかく自分で介護の学校を立ち上げて、誰かにお伺いを立てることなくショートケーキを贈ることができるようになったのですから、せめて湘南ケアカレッジの中だけでは良い形で経済を回していきたい、そう改めて思わせてもらいました。

2025年

2月

04日

火

外国人のための実務者研修スタート!

特定技能制度を利用して日本の介護現場で働いている外国人の方を対象とした、実務者研修のオリエンテーションを開催しました。スクーリングが始まるのはまだ先の話ですが、通信添削のテキスト&問題集を渡し、少しでも早めから取り組んでもらうための顔合わせです。正直に言うと、湘南ケアカレッジとしては初めての外国人専用クラスであり、彼ら彼女たちがどれぐらいの日本語レベルなのか分からない面があり、あらゆることが手探りの状態です。日本語での意思疎通にそれほど問題が生じないのであれば、他の実務者研修のクラス同様に進めることもできますし、問題がありそうであれば、授業内容自体に変更を加える必要があるかもしれません。この日、参加してくれたのはインドネシア、ベトナム、ミャンマー、モンゴル出身の8名の生徒さんでした。

最初にあいさつと他己紹介から始めました。いきなり実務者研修の説明や通信添削課題に取り組むよりも、まずは湘南ケアカレッジに慣れてもらい、実務者研修を受けても大丈夫そうと思ってもらえることが大切です。前後に座った2人でペアを組んでもらい、相手の名前や出身国、どこで働いているか、そして趣味や好きなことなどをヒアリングして、それをのちほど皆の前で発表してもらう形の他己紹介です。

自己紹介ではなく他己紹介というスタイルに最初は戸惑っていたようですが、互いに話しをしているうちに打ち解けてきたようで、その後、たどたどしいながらもしっかりと相手のことを皆の前で紹介してくれました。この時点で、他己紹介の主旨が伝わり、それをスムーズに実行してくれたことに私は驚かされました。日本人のクラスでも、他己紹介の意図が伝わらずに、自己紹介を始めてしまったり、相手のことをアセスメントできない人もいるからです(笑)。どこまで細かい言葉やニュアンスが伝わっているのかまでは分かりませんが、彼ら彼女たちの表情を見る限り、意思疎通は私の想像以上に十分でした。

せっかく教室に来てもらったので、通信添削課題の進め方をお伝えしながら、皆で一緒に取り組んでみることにしました。テキストを参照しながら、問題を解いていくという実際にやってみることで、外国人の人たちがどこに困るのか知っておきたかったですし、どの程度の読み書きができるのかも把握しておくべきだったからです。いきなりテキストがボンと家の届いて、文字だけの説明で、あとはやって提出してくださいでは、外国の人たちにとっては不親切だと思ったからでもあります。今まで外国人の方が申込みをしてきた際はそうせざるを得なかったのですが、今回は外国人専用のクラスということもあり、集まってもらえたからこそできることでもあります。

まずは自分で問題を解いてもらい、分からなければ質問してもらったり、周りの生徒さんに教えたり、教えてもらったりしながら進めるスタイルを取りました。そうしていく中で、ほとんど問題なく自分で進められる生徒さんもいれば、ひとりでは詰まってしまう生徒さんもいることが分かり、それぞれの日本語の読み書き力を把握することもできました。話すことは上手くても読み書きが少し苦手という生徒さんもいれば、話すことよりも問題を解く方がスムーズという生徒さんもいました。思っていたよりもできる生徒さんが多いという嬉しい感触を掴みつつ、それぞれの語学力が千差万別だなという難しさも感じました。やはり一人ひとりを見ていかなければならないという、当たり前の結論に至ります。

残りは自分たちで取り組んで頑張らなければならないのですが、さわりの部分だけ一緒に進めてみたことで、彼ら彼女たちも気が楽になったのではないでしょうか。自分でもできるかもと自信を得てくれたなら幸いです。私自身、今回のオリエンテーションに携わってみて、彼ら彼女たちを無事に修了させることができるかもという手応えと自信を得ました。そして何よりも、彼ら彼女たちと触れ合ったことで、頑張る人たちを応援したいという気持ちが強まりました。何が書いてあるかほとんど分からないであろうテキストと問題集を使って進める中、泣き言ひとつ言わずに自分なりに一生懸命に取り組む姿を見て、心が洗われました。自分ができることばかりやっていては成長がないのです。彼ら彼女たちから私たちが教えられることもまた多いはずです。スクーリング開講が楽しみです。

2025年

1月

28日

火

メロンパン

かなり前にブログで書いたつもりでしたが、探しても出てきませんので、10年ぶりぐらいにもう一度、訪問介護の実習の思い出話をさせてください。私がホームヘルパー2級講座を受けたのは今から25年ぐらい前のこと。通学日数こそ8日間でしたが、実習が4日間ありました。特別養護老人ホームや老健などの施設実習が2日間、デイサービスが1日間、そして訪問介護が1日間です。3種類の介護サービスを全て体験し、その中から自分に合った働き方を選んで就職することができたのです。

施設とデイサービスの実習は、あまり記憶に残っていません。どこに行って何をしたのか、四半世紀も前のことですから当然かもしれませんが、まったく覚えていないのです。ところが、訪問介護の実習だけは、今でも鮮明に思い出すことができます。訪問介護の実習として、ヘルパーさんに同行させてもらって2軒のお宅に伺いました。そのうちの1軒は生活保護を受けている男性のご自宅でした。

居室に上がらせてもらい、世間話をしながら何気なく床を見ると、何かが動いているではないですか。ノミ?シラミ?ウジ虫?昆虫に詳しくない私には識別できませんでしたが、とにかく見たことのない虫が大量発生していたのです。さすがにギョッとしましたが、そこは僕もヘルパーの資格を取ろうとしている人間ですから、つとめて冷静を装いました。

「それじゃあ、掃除から始めますね」とヘルパーさんは何事もないかのように明るい声を発し、我に返った私はほうきで虫とゴミを掃きながら綺麗にしていきました。その他、私にできることは限られているので、ヘルパーさんがテキパキと料理をつくったりしている間、私はその男性の利用者さんとコミュニケーションを取りつつ楽しく過ごしました。

サービスが終わり、私たちが帰ろうとすると、彼が「これあげるよ」と言って、メロンパンを私に手渡そうとしました。ホームヘルパー2級講座の中で、利用者さんから何かをいただいてはいけないと教えてもらったことを覚えていたので、丁重に断ろうとしたのですが、彼の真剣なまなざしと気持ちを考えるとできませんでした。おそらくこのメロンパンは彼にとっては1食分にあたるメロンパンであり、ただのメロンパンではない。それでも、楽しいひと時を過ごせたお礼として何かをプレゼントしたいと思ったとき、これしかなかったのではないでしょうか。そんな大切な意味の込められたメロンパンを私は断れなかったのです。「ありがとうございます!」と言って私はメロンパンを受け取りました。帰り道にあった公園のベンチに座り、ヘルパー失格だなと思いながら、メロンパンを食べた記憶があります。

今から思えば、実習生と利用者の間における好意のやり取りとして、メロンパンを受け取っておいて良かった、むしろ杓子定規に断っていたらあとで後悔していたかもしれませんし、利用者さんの気持ちも満たされなかったかもしれません。たった1軒の実習でしたが、驚きと葛藤に満ちていて、訪問介護って面白そう!と思ったものです。

2013年にヘルパー2級講座から介護職員初任者研修に名称が変更され、それを機に実習がなくなってしまいました。学校の運営的には、実習の手配がないのはとてもありがたいのですが、生徒さん的には現場を知る機会が失われました。特に訪問介護を体験するきっかけが全くないまま介護の世界に入るため、ほとんどの生徒さんたちは施設やデイサービスで働くイメージを持っていて、訪問介護をやろうという人が激減してしまいました。在宅介護に力を入れるという国の方針とは裏腹に、このままだと訪問介護で働く人たちはますます高齢化し、減っていくことでしょう。そんな高齢社会の課題を解決するために、まずは町田市から訪問介護の職場体験をスタートさせたいと考えています。

2025年

1月

13日

月

延長線上で何かをしない年に

「あけましておめでとうございます」は松の内(門松などのお飾りを飾っておく元旦から1月15日までの期間)までとされていますが、地域によって異なる場合もあるそうです。関東は1月7日までという説もありますので、もうあけましてではないのですね。さて、新年が明けて、今年の抱負や目標を立てましたので、書ける範囲で書いてみたいと思います。個人的なものもあれば、湘南ケアカレッジとしてのものもありますが、今回は後者としての抱負や目標を記しておきますね。

大きなテーマとしては、湘南ケアカレッジを復活させる、言葉を換えると再建するということです。いきなり大きく変わることはないので、少しずつ上向きにしていくしかありません。初任者研修に関しては、この先、生徒さんを増やしていくには、受講料を大幅に下げるしかないかもしれません、そうすると介護・福祉教育だけでは先生方にお給料が払えなくなりますので、他の学校と同じように紹介業を積極的に推し進めるしかありません。ずっと時代の流れに抗い続けてきましたが、そろそろ限界が来ているのかもしれません。実務者研修に関しては、生徒さんが参加しやすい火曜日クラスを増やして、土曜日クラスを減らしつつ、外国人専用のクラスも実験的に開講してみます。

ボディメカニクス講座を全国に発信していくために、初級をつくって、動画で学べるようにします。3級や2級を受けた生徒さんたちが、復習として観てもらうこともできるはずです。それに加えて、いよいよ1級をつくって、3級を教えられる人たちを養成したいと思います。基本的なボディメカニクス講座の内容を、自分の施設に戻って他のスタッフたちに教えられるように、また身近な人たちに教えられるようになるための1級です。人に教えるためには、自分が100%理解していなければいけませんので、基本をしっかりと身に着けていただき、それを教える方法をお伝えします。

その他、ミニジョブといって、副業の支援もしていきたいと考えています。たとえば、現在、介護施設で働いている人が、お休みの時間を使って訪問介護をやってみるとか、高齢者の介護の仕事をしている人が、週1で障害者の外出支援(ガイドヘルパー)をやってみるとかです。お金を稼ぐという意味もありますが、ミニジョブをすることによって、自分の世界が広がり、知識や経験、引き出しを増やすことで本業にもプラスになり、さらに自分の人生も豊かになるのではないでしょうか。特に訪問介護の人材不足は顕著ですから、在宅で介護を受けたいという方々のためにも、何とか町田・相模原の訪問介護事業所を人材面でサポートしたいという想いもあります。

コストカットも考えていかなければいけません。細々とした経費を減らすよりも、何か新しいことをして大きく稼ぐ方が良いのは分かっていますが、そんなことも言っていられません。こういう時こそ、余計な経費がかかっていないかを見直すタイミングであるとも言えます。たとえば、わざわざ送料をかけて送っていたものをメールで済ますことができるのではないか、取引先や先生方のお給料などを振り込む際の振込手数料が年間で数十万円かかっていますが、そこを減らすことはできないのか。効果のない広告費をカットしたり、税理士に丸投げしていた領収書の打ち込み業務などを自分で行ったりなど、あくまでも効果と経費削減のバランスを考えてですが、一つひとつ見直してみるべきです。

昨年はやりたかったのに上手くできなかったYouTubeチャンネルも、今年こそは継続的に発信できるようにしたいですね。大がかりな形で始めるのは難しいことが分かりましたし、姿かたちを出すことに積極的ではない先生も中にはいるので、やはり自分で始められることから小さくスタートしてゆくことが大切なのかもしれません。実はYouTubeはかなりの宣伝広告効果があるのは分かっているのですが、どこの学校も上手く使えていないのは、それなりの理由があるのです。とはいえ、YouTubeで発信して学校の存在を知ってもらわないと、学校自体が存続できない時代になってきていますので、協力してもらいながら進めていくしかありません。

その他、新しい講座もひとつは始めてみても良いですね。たとえば、喀痰吸引研修の3号とか福祉用具専門相談員とか、ケアマネジャー養成講座などがパッと思いつくところです。どれも介護職員初任者研修や実務者研修のようなメインを張れる研修にはなり得ないのですが、学校と先生方の学びや成長のため、そして卒業生さんに対する機会提供のためにチャレンジしてみたいと思います。そういえば、ケアカレナイト的な学びの場も提供したいですね。湘南ケアカレッジのコアな部分は残していかなければいけませんが、これまでの延長線上で何かをするのではなく、新しいことや変化を作り出していく年にしたいと願います。

2025年

1月

04日

土

つながりをつくる

明けましておめでとうございます。新年の抱負を語りたいところですが、昨年末の話をさせてください。最後の実務者研修(8月木曜クラス)が無事に終わり、このクラスは11名でスタートし、2人が途中でリタイアしてしまったこともあり、最後は9名のクラスになってしまいました。これだけ人数が少ないと、やはり盛り上がりには欠けるため、静かな雰囲気になってしまいます。それでも皆さん一生懸命に取り組んでくださって、医療的ケアの授業もつつがなく修了しました。そして最後の挨拶のとき、特に藤田先生が「今日は飲み会がないし、連絡先も交換していないみたいだけど、最後にみんなでLINEを交換して帰ってよね。1億数千万人のうちの9名がこうして同じクラスで出会ったんだから、つながりを大事にしてほしいな」と気障なことを言いながらけしかけてくれました。

修了証明書を渡したあと、皆が帰り支度を始め、それでも連絡先を交換しようとしないのを見て、私はやきもきしていました(笑)。せっかく藤田先生があれだけ言ってくれたのに…と思いつつ、別に強制することではないので静観していると、しばらくしてひとりが近くのひとりとLINEを交換するような仕草を見せると、他のクラスメイトさんたちも寄ってきて、最後は全員で楽しそうにグループをつくっていました。それを見て安心したと同時に、やっぱり言ってみるもんなんだなと感じました。むしろ言わないと始まらなかったのではないでしょうか。LINEを交換したからつながるとは限りませんが、交換していなければ連絡の取りようもなく、もう2度と会わない同士になっていたはずです。大人なんだから自分たちの意志と責任で、と任せてしまうだけでは生まれなかったつながりを私は目にしたのです。

湘南ケアカレッジのクラスメイト同士が何らかの形でつながることは、学校にとっても他の何にも代えがたい価値を持ちます。湘南ケアカレッジという場をきっかけとして出会った仲間がつながっている以上、その思い出の中には湘南ケアカレッジが残り続けるからです。一昨年の8月日曜日クラスの卒業生さんたちは、今でも月1ぐらいのペースで(お昼に)飲み会をしたり、クラスメイトのひとりがウクレレを演奏していて、そのイベントを手伝ったりして集まっています。もちろんどのクラスもそうではなく、つながりが自然消滅してしまったクラスも多いでしょうし、個人同士ではつながっているけどグループLINEは動いていないというクラスもあるでしょう。それでも話を聞く限りは、私たちが思っている以上につながりは残っていて、特に実務者研修は働いている人たちがほとんどであるがゆえに、互いの気持ちが分かったり、情報共有としてもつながりを深めているクラスが多いようです。

卒業生さんたちの集まりに参加するたびにそう感じますし、町田でランチしてそのあとケアカレに立ち寄ってくださる卒業生さんたちと話すたびにつながりの価値を確信します。それは懐かしいとかまた来てくれて嬉しいとかそういう情緒的な意味だけではなく、実際に卒業生さんたちのつながりは学校の利益にも大きく貢献してくれるのです。たとえ介護職員初任者と実務者研修等を取り終わって、もうケアカレに来る機会がなかったとしても、卒業生同士がつながっていることでケアカレは消えないのです。記憶から消えないことは大事で、完全に忘れられてしまうと何か新しいことをしたときにも反応してくれなくなってしまいます。

湘南ケアカレッジの理念は「世界観が変わる福祉教育を提供する」ことですが、その先にはその世界観を共有する卒業生のつながりを作って、深めていくというミッションがあるはずです。そうした利他的な行為は自分たちのためでもあるということですね。来年はそのあたりも意識して、学校と卒業生のつながり、卒業生さん同士のつながりを積極的につくる働きかけをしていきたいと考えています。今年も1年、よろしくお願いします!

2024年

12月

27日

金

今年を振り返って

歳を取るごとに、時が経つスピードは速くなると言いますが、まさに今年はあっという間に終わってしまった気がして驚いています。思い返してみるといろいろあったのですが、状況に流されるばかりで、自らはほとんど何もできていませんでした。自ら何かに取り組んで、成し遂げた達成感がないから、あっという間に1年が終わってしまったように感じるのかもしれません。

というのも、私は毎年、1年のはじめに、今年の計画を手帳に書き出すのですが、2024年は書いたことの半分ぐらいしか実現できていないからです。湘南ケアカレッジに関しては、「湘南ケアカレッジを成長させる」をテーマにしていたにもかかわらず、売り上げて的には衰退の一途をたどっています(苦笑)。あまり振り返りたくないのですが、自分への戒めのためにもあえて公表しておきます。

2020~21年をピークに、介護職員初任者研修も実務者研修も受講生数が右肩下がりになっています。特に今年度は厳しい状況です。2018年と2019年は初任者研修の生徒数が少なくなってきたところを実務者研修でカバーできていたのですが、今年は初任者も実務者も大幅に落ち込んでしまいました。景気が回復してきたことで、介護業界に入ってくる人が少なくなってきたことに加え、紹介料で利益を得るビジネスモデルが業界全体を占めてしまい、教育コンテンツでは商売にならなくなってきている流れが加速しています。今のところ、この先も受講生数の増加の見通しは立ちません。売り上げの2本の柱を失いつつある現状ですが、だからこそ新しい挑戦もしやすいですし、自分たちを変えていけるチャンスだと考えて、あがいてみなければいけませんね。

今年、手帳に記したものの、成し遂げられなかった計画のひとつに、ボディメカニクス講座の1級があります。結局、来年に持ち越しになりました。初級(3級の前の動画編)と1級を来春には同時にスタートさせたいと思います。もうひとつは、すきま時間を使った介護の仕事のマッチングサービスでした。来年こそは、今働いている人たちが別の場所でも仕事をして、新たな経験や学び、収入を得られるようにして、人材を流通させようと考えています。ケアカレのYouTubeチャンネルも充実させたかったのですが、今いちコンテンツとしての面白味と継続性に欠ける気がして、卒業生さんに戻ってきてもらうためにはケアカレナイト的なイベントが必要かなと考えたりもしています。良いアイデアあれば教えてください。

だらだらと書いてしまいましたが、いよいよ年末になって、やれていなかったことに着手し始めても遅かったということです。結局、来年に持ち越しになってしまったことが多いですね。これまで長い間ぬるま湯に浸からせてもらっていたのですが、さすがにこのままでは厳しいので、来年は年頭からするべきことに集中して実現したいと思います。私の所信表明になってしまいましたが、毎年、変わることなく素晴らしい授業をしてくださって、生徒さんたち一人ひとりを褒め・認め、親身に関わってくださっている先生方には感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございます。ケアカレが100年続くように頑張ってみますので、来年もよろしくお願いします。

2024年

12月

17日

火

「どうすればよかったか?」

2024年最後の映画としては、重すぎました。救いもなく、絶望しかない地獄のような映画です。普通の映画であれば、どこかに救いようがあったり、希望の光が見えたりするのですが、この作品に関しては全くそれがないのです。そんな映画は私にとっても初めて。観ているだけで、身体は鉛のように重くなり、身動きが取れなくなるような感覚に襲われます(観たい人は覚悟して観てください)。タイトルである「どうすれば良かったか?」に対する鑑賞者としての私なりの答えは、「どうしようもなかった」です。これほどまでに救いも希望もない作品をつくることのできた、当事者の家族であり、監督でもある藤野知明氏には拍手を送りたいと思います。

小さい頃は優しくて面倒見の良かった姉が、おかしな言動を取るようになったのは、医学部に入学してからのこと。明らかに様子がおかしく、統合失調症が疑われたにもかかわらず、医師で研究者でもある両親はそれを認めようとせず、むしろ精神医から娘を遠ざけるようになりました。そこから長きにわたる両親と娘の重苦しい生活が始まりました。ほとんど外に出ることはなく、姉の病状は悪くなる一方。にもかかわらず、母は娘を家に閉じ込め、外の世界から切り離し、父は責任を負おうとせず、弟もその状況を打開することはついにできませんでした。残ったのは記録(映像)のみ。

どこか既視感があるのは私だけではなかったはずです。どこか噛み合わない両親と息子のやりとりは、私の両親と私のそれであり、間違った方向に進んでいると分かっていつつも、我が子を甘やかす母親とそれを見て見ぬふりをして放ったらかしにしてしまう父親はまるで我が家のようです。子どもは親の鏡というように、子どもの問題は親の問題でもあります。子どもを変えようとする前に、親が変わらなければ変わらないのに、つい私たちは自分ではなく対象を見てしまいます。不登校で社会性も身につかないでいる私の息子は、私たち両親の弱さから生まれてきたのですから。

子どもは親の鏡であるがゆえに、家族の問題を自分たちで解決するのが難しいのだと思います。同じ穴の狢(むじな)というか、表面的にどう現れるかの違いだけで、抱えている根本的な弱さや課題は同じだからです。まずは自分に矢印を向けて、自分から変わろうとするのがひとつ、完全な他者に介入してもらうことがもうひとつの解決方法ではないでしょうか。それは藤野家がそうであったように、言葉で言うのは簡単で実行するのは難しく、だからこそほとんどの家族の問題は最後に「どうすればよかったか?」「どうしようもなかった」と堂々巡りしてしまうのです。

2024年

12月

04日

水

私たちはいつも小さいことで悩んでる

8月からスタートした日曜日クラスが無事に終了しました。高校生の生徒さんも多く、年齢の幅の広いクラスでした。性別や年齢の違いを超えて、一緒に同じことを学んでいくのが介護職員初任者研修の楽しさのひとつだと思います。高校生のひとりは、「最初は同年代の生徒がいるか心配したけど、いざ始まってみると、自分の親やさらに祖父母と同じような年代の人たちと一緒に話せて楽しかった!」と言っていました。その逆も然りで、自分の子どもや孫のような同級生と共に学ぶことも刺激的です。自分たちにはない知識や発想、経験、そして感性を互いに感じながら、同じ時間と場所を共有することなんてこと、長い人生において、これまでもこの先もほとんどないはずです。

授業が終わった後、高校生の生徒さんのひとりが、今の悩みをクラスメイトに打ち明けていました。文化祭が近づいてきているのに、先生も周りの友だちも人任せで、このままだと上手く行かないのではと心配しているとのこと。文化祭でお店を出すようですが、材料の仕入れやそれにかかる経費などを考えれば考えるほど、その生徒さんは不安が募っていくのですが、周りは真剣に取り組んでくれず、自分ひとりが責任を負わなければならないのではないかと不安になるそうです。周りの大人の生徒さんたちは、その話を聞いて、「あなただけに押し付けるなんてかわいそうに」と共感したり、「先生にもう一度相談してみようよ」とアドバイスをしたりしている光景を見て、何かいいなと感じました。

少し冷静な目で見ると、そのときだからこその悩みや不安があって、たとえそれは親やそれ以上の年齢の大人にとっては取るに足らない(何とでもなるような)ことであっても、当事者にとっては苦しくて泣いてしまうような大問題なのです。私たちは誰もがそういう苦悩や不安を何とか乗り越えて(通り過ぎて)大きくなってきたのです。だからこそ、「そんなこと大したことじゃないよ」とか「適当にやればいいんだよ」などと受け流してしまうことをせず、その高校生の身になって一緒に考えてあげることができるのでしょう。それが大人になるということでもあるはずです。

ただ、よく考えてみると、大人になった私たちにとっても、今ぶち当たっている問題は、さらに年齢を重ねたときには大したことではないと思えるのではないでしょうか。どう考えてもにっちもさっちも行かないと行き詰ったり、もうこれ以上生きていられないと感じるような難題であっても、入れ子の構造のように、もう少し先の自分から見たら、小さな問題になっている可能性は十分にあるはずです。つまり、100年という長い人生を遠くから見たとき、私たちはいつも小さいことで悩んでいるのです。

2024年

11月

26日

火

セカンドライフ

ここ最近、セカンドライフについて話を聞くことが増えてきました。ここでいうセカンドライフとは、第二の人生、つまり、今まで続けてきた仕事を辞め、違う業界や仕事に移り、新しいことにチャレンジすることを意味します。やりたいと思っていたけれどできなかったことをやりたい、これまではパソコンと向き合う仕事ばかりだったけれど、次は人と向き合う仕事がしたいなど。定年になるまでに、まだ自分に体力と気力があるうちに、少し早めに介護の世界へ一歩を踏み出そうとする方が多いようです。年齢的にも、自分の親に介護が必要になって介護の世界と接点ができたり、介護が身近に感じられるようになってきたことも大きいのではないでしょうか。

先日の説明会にいらっしゃった男性は、救命救急士の資格を持って働く公務員でした。セカンドライフとして民間救急の介護タクシーを開業しようと考えているそうです。救命救急士は緊急度が高い仕事が入ってくることが多く、何かあったときに(たとえ自らに非がなかったとしても)怒りや批判の矛先が救命救急士に向くことも増えており、精神的ストレスが高くなってきているとのこと。また、ボディメカニクス等を知らずに移動・移乗を続けていたことで、身体(特に腰)を痛めてしまったりする救命救急士も多いそうです。そうした中、このまま定年まで仕事を続けられるのかという不安やその後の長い人生を考えると、早めにセカンドライフに移行した方が良いと判断したとおっしゃいます。

どこかに所属して働きたい人にとっても、介護の世界はセカンドライフに適していると思います。第一に門戸が広い。他の業界ですと、年齢で弾かれてしまうことが多いのですが、介護業界は慢性的な人手不足もあり、たとえ50代であっても正社員としての採用が当たり前です。介護職として3年経験を積めば、国家資格試験を受けることができ、あっという間に介護福祉士になれます。入りやすく、キャリアップもしやすい業界です。そして気がつくとベテランと呼ばれるようになっています(笑)。

懸念材料としては、前職よりも給与が下がってしまうことでしょうか。介護職員初任者研修を持っていたとしても未経験の場合は、年収が300~360万円あたりからのスタートになりますので、収入が減ってしまうケースがほとんど。中には半減してしまうという方もいるかもしれません。それは新しい世界に踏み入れる際はある程度仕方ないことですが、これも長い目で見るとそう悲観することでもありません。

というのは、介護の世界は自身が健康であれば定年がありませんので、70歳を越えても働き続けることができます。今の仕事の方が定年までは給与は良いかもしれませんが、定年になった途端に仕事がなくなるか再雇用という形で給与は半減し、しかもいつまでその仕事を続けられるか分からない状態になります。そう考えると、介護の仕事は稼げる期間が長くなる分、生涯全体としての収入は大して減らないというか、むしろ増える可能性さえあるのです(と卒業生さんが教えてくれました)。年金と介護の仕事による収入の両方を得ながら生きていける方が安心ですし、健康的なのではないでしょうか。

私はこれから50歳を迎えようとしています。まだ差し迫ってセカンドライフを考えているわけではありませんが、いずれ訪れるステージとして、先輩方の意見や考えを知っておくことは大切だと感じています。かつては他人事だと思っていた老眼の話(小さい文字が見えないなど)や夜の早い時間から眠くなる(遅くまで起きていられない)などの問題も最近は自分ごととして体験するようになりました。私たちの人生は常に前に向かって進み、誰にとっても平等に老いや死はやってくると悟らざるを得ません。私たちの前を行く先達が何を考え、どう生きるのかを知っておくことは、自分の未来をどう考え、どう生きるのかにつながるのです。介護の仕事も同じではないでしょうか。私たちは先輩方を介護することを通し、自分のセカンドライフの一部をいち早く見て知って、ある意味において体験させてもらっているのです。

2024年

11月

14日

木

「聴こえない母に訊きにいく」

映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」を見て、原作を読み、さらに著者の五十嵐大さんの他の著書に興味を持ちました。映画や原作の中にも少し登場した「優生保護法」について、「聴こえない母に訊きに行く」では詳しく書かれています。「優生保護法」は障害者が生まれることを防止し、女性の出産を管理しようとした悪法ですが、聞いたことはあっても、その具体的な内容や成り立ちについてはほとんど知りませんでした。映画をきっかけとして、「優生保護法」について学べて良かったと思いますし、ぜひ介護・福祉にたずさわる方々には知っておいてもらいたい歴史です。

本書は、聴こえない親を持つ、聴こえる子どもであるコーダ(CODA:Children Of Deaf Adult)の著者が、母親にこれまでの人生をインタービューするために会いに行くという形で描かれています。耳の聞こえない母は、どのような子ども時代を過ごし、どのようにして著者を産み育て、どのような幸せや喜びを感じ、どのような差別や偏見を味わってきたのか。息子として、ときには第三者として話を聞き、書き進める視線が斬新です。さらに母の家族や関係者にも取材する中で、「優生保護法」に直面せざるをえず、もしかすると自分は生まれてこなかったかもしれないと思い知らされるのです。

「優生保護法」とは1948年に議員立法によって制定され、第一条には「この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする」と書かれていました。つまり、遺伝する恐れのある病気を持つ者や障害者が出産することを防ぐために、不妊手術や人工妊娠中絶を行う条件、避妊具の販売や指導について定めた法律です。遺伝性疾患、ハンセン病、精神障害、身体障害などが対象になり、さらには戦争で家や行き場を失ったホームレスの人たちさえも、不妊手術を実施しようとしたのです。医学的根拠も法的根拠も曖昧なままに、拡大解釈や恣意的な運用がなされて、多くの人たちに取り返しのつかない被害を及ぼしたのです。

耳が聴こえないという理由だけで、不妊手術を強いられた時代があったということです。あり得ないと思われるでしょうが、今からわずか80年ほど前の出来事であり、30年前まで適用されていた法律です。最近のコロナ騒動でも、誰が誰にうつしたとか、県境をまたぐなとか、マスクをしていない人は非国民だとか、ワクチンを打たないと飛行機に乗れないとか、同じような現象が起こったことを考えると、私たちは歴史から何も学んでいないことが分かりますし、無知であることを出発点として、差別や偏見はあっという間に広がり、取り返しのつかないところまで行き着く悲劇はいつの世も繰り返されるのですね。

五十嵐さんの母は同じろう者である父との結婚を反対されて、駆け落ちしたことがあると言います。もちろん、子どもを産むことも心配されました。五十嵐さんの両親が育った宮城県で強制不妊治療を受けたのは1406人、なんと9歳の子どもが手術を受けた例もあると言います。他の県は1950年後半から手術の件数を減らしていますが、宮城県はなぜか1960年になっても、むしろ1963年から1965年をピークに増加傾向にありました。それには県内で盛んであった「愛の十万人運動」が関係しているそうです。今となっては実に皮肉な名称ですが、その運動の趣意書には「遺伝性の場合は、その両親と子ども、後天性の場合はその精神薄弱の子どもに対して、子どもが生まれないような優生手術をする必要があります。それが、その親と子どものしあわせです」なんて述べられているんのですからおぞましい。

当時を知る人たちはこう振り返ります。

「被害を受けた人と免れた人、その差はタイミングだったのだと思います。当時はいまよりも情報がありませんでしたから、ろうのコミュニティのなかで力を持つ人―たとえばろう学校の教師などから手術を勧められ、判断もつかないまま受けてしまう、というケースもあったのでしょう。それを免れられたのは、本当に運やタイミングが違っただけなんだと思います」

五十嵐さんの母は運が良かったのでしょうし、タイミングが少し違えば五十嵐さんは生まれてこなかったのです。その当時はおかしいと思われなくても、どう考えてもおかしいことはあります。いや、当時の人たちもおかしいと思いながらも、国がこう言っているからとか、医師がこう言っているからとか、テレビや新聞もそう言っているからと言って、疑うことをせずに信じてしまったのではないしょうか。そういう無責任で無知な大衆も加害者のひとりなのです。その根底には、“心配”という善意の体を装った、優生思想が横たわっています。技術的にもより自然な形で命の選別が可能になっている今、私たちは歴史を知っておかなければまた同じことを繰り返すのです。

2024年

11月

06日

水

どう対応すれば良かったのか?

先日、某ファミリーレストランで夕食を食べて帰りました。野菜たっぷりの甘酢あんかけ丼を注文し、出てくるまでの間に本を読んでいると、隣の席に老夫婦がやってきました。学生さんのようなウエイトレスさんがオーダーを取りに来て、老夫婦もいくつか食事を注文し、最後に思いついたように旦那様が「ノンアルコールビールを1つ。グラスは2つ。分かった?」と追加しました。いくら孫世代のような若いウエイトレスさんとはいえ、ずいぶん偉そうな口調だなと私は心の中で悪態をつきながら、その様子に耳を傾けていました。「分かりました」とウエイトレスさんは言い、その場を去りました。

私の甘酢あんかけ丼が出てきて、美味しく食べていると、隣から何やら不穏な空気が漂ってきました。例のノンアルコールビールに対して、店長さんを呼び出してクレームを入れているようです。

旦那「ノンアルコールビールを頼んだらこれが出てきたんだけど」

店長「これがノンアルコールビールです」

旦那「全然ビールの味がしないんだけど」

店長「ノンアルコールビールはそういうものです」

旦那「そうなの?でもこれはビールじゃないな」

店長「そう言われましても…。それではオーダーをキャンセルしておきます。(少し怒り気味に)でもこれがノンアルコールビールなんです。覚えておいてください」

旦那「(逆切れ気味に)そうだとしても、せめて出すときに『こちらがノンアルコールビールです』と言わないと分からないし、このグラスにはビールのマークもついてないよね」

店長「(あきらめたように)分かりました。キャンセルしておきますね」

出だしのウエイトレスさんとのやり取りで少し嫌悪感を抱いていた私は、店長さんにどうしても肩入れしてしまいます。自分でノンアルコールビールを頼んでおいて、これはノンアルコールビールではないと言われても困るし、何でこんな理不尽なクレームに下手に出て対応しなければならないのか可哀そうに。店長さんがイラついてしまうのも無理はない、と最初は素直に思いました。ノンアルコールビールは捨てられることになり、オーダーを取り消せば店の売り上げは失われ、隣の老夫婦のテーブルには気まずい雰囲気が流れています。誰も得しない最悪の結果です。

ところが、しばらくして、もっと良い対応の仕方があったのではと、ふと考えてみました。十中八九、良くないのは旦那さんです。注文したものが出てきたのに、訳の分からないクレームを入れているのは理不尽なこと極まりありません。それは百も承知で、あえてもう少し上手いやり方はなかったのかと自問してみました。オーダーをキャンセルすることなく、旦那さんにも納得してもらえる妥協点はなかったのかと。食後のコーヒーを飲みながら考えましたが、その場では答えは出ませんでした。皆さんなら、どう対応しますか?もしかすると、同じようなことは介護の現場でも起こっているのではないでしょうか。

自宅に戻って、もう一度、ゆっくりと考えてみました。偏見を抱かないように、ウエイトレスさんに偉そうに注文していたことは一旦忘れ、旦那さんの立場になって気持ちを想像してみました。まず、ノンアルコールビールを飲んだ時、初めてだったこともあり、これはいつも飲んでいるビールじゃないと感じたのだと思います。気の抜けたコーラを飲んで、これはコーラじゃないと感じるのと同じです。そこで旦那さんは、ウエイトレスが間違って違うドリンクを持ってきたのだと思ってしまったのです。そこで店長らしき人を呼び出し、これはノンアルコールビールではないのではと言ったら、それはノンアルコールビールだという答えが返ってきて、そこから水掛け論に発展しました。

店長さんの言っていることは正しく、ある意味、論破してしまったのですが、会話のどこかで旦那さんも、しまったこれがノンアルコールビールなのか、自分が間違ったと気づいた瞬間があったはずです。そこで論点をすり替えて、ウエイトレスのせいにしてみたり、グラスのせいにしてみたりして押し通したのです。この心の流れが分かれば、妥協点はひとつです。アサヒとかキリンとかのマークがついたグラスを店内から探してきて、それに中身を移し替え、「こちらがノンアルコールビールになります」とひと声かけて出すことで、旦那さんはビールが出てきたような気になって納得してくれるのではないでしょうか。

目の前にある液体がノンアルコールビールかどうか、またはウエイトレスが「ノンアルコールビールです」と言うかどうかで争っても仕方ないのです。「たしかにおっしゃるとおりですね。このグラスですとビールとは思えませんよね。失礼しました。今すぐ、ビールらしいグラスに注いで持ってきます」と言えば良いのです。おそらく旦那さんは「これだよこれ。これだったらノンアルコールビールでもビールって分かるから」と言って飲んでくれるのではないでしょうか。

こうした対応が即興でできる人は素晴らしいと思いますが、私にはできません。でも、相手の立場になって、気持ちを想像し、心の動きを掴むことができれば、もう少し上手いやり方を思いつくこともあります。実際にそれが正解かどうかは分かりませんが、あの対応で良かったのかと、常に自分や他人の言動を振り返る習慣を忘れてはいけませんね。

2024年

10月

30日

水

卒業生さんの未来

5年前に卒業した実務者研修の生徒さんから、お手紙をもらいました。初任者研修から実務者研修と通ってくれると、計22日間、共に時間を過ごすことになりますので、さすがに顔と名前が一致しますし、お互いにその人となりも分かってきます。そうした中で、卒業した後もやり取りが生まれたり、何らかの形でお付き合いさせてもらったりという関係ができることもあります。卒業したらそこではい終了ではなく、せっかく袖が触れ合ったのですから、たとえ細くても縁がつながっていくことは嬉しいものです。むしろそうした人と人の心のつながりこそが、学校にとっても先生方にとっても、最終的には最も価値あるものではないでしょうか。

前置きが長くなりましたが、お手紙をいただいた卒業生さんは、実は実務者研修しか通っていません。その当時は横須賀にお住まいだったので、初任者研修は遠すぎて通えなかったのかもしれません。実務者研修のわずか7日間だけで仲良くなれるのは滅多にないことですから、(良い意味で)珍しい関係として私の中で捉えています。彼女は実務者研修を修了したあと介護福祉士を取得し、その後、結婚を経て、旦那様の実家がある広島の呉に引っ越してしまいました。引っ越しのメールをいただいたとき、私もかつて仕事で広島に住んでいたことがあり、広島話で盛り上がりました。

一昨年、こちら(東京)に出てくる用事があり、その足でケアカレに立ち寄ってくださったことがあります。彼女は普段、着物で生活しているらしく、かなり寒い時期だったにもかかわらず、着物を重ねて現れたのには驚かされました。「寒くないのですか?」と声をかけると、「意外と温かいのです」と彼女は答え、「そして夏は涼しいですよ」と付け加えました。もしかすると、日本の気候に着物は合っているのかもしれないとふと思いました。私たちは生まれたときから洋服を着て育ってきたので、(特に男性は)着物を着て生活したことがほとんどありませんが、いざ着てみると快適なのかもしれませんね。彼女に着物は似合っていて、何よりも周りに流されることなく、自然体で自分が着たいものを着るという凛とした意志が素敵だと感じました。私たちは着ている物からすでに誰かに押し付けられていて、周りの目ばかりを気にして生きていることに気づかされました。せっかく広島から来てくださったので、近くのお魚が美味しい定食屋でご馳走させてもらいながら、卒業後の数年間に起こったことや、呉での生活について遅くまで聞かせてもらいました。

彼女は今、子どもが生まれ、新しい土地に移って生活しているそうです。子育てをしながら、介護の仕事(デイサービス)をしています。通所介護計画を作成していると、実務者研修の中で学んだ介護過程の作成を思い出すそうです。作成に行き詰まると、クラスメイトたちと交換したそれぞれのプリントを見返し、こういう視点から長期、短期目標を立ててみようと気づく、お守りのようになっている、と嬉しいことを書いてくれました。

職場にときどきお子さんを連れていくと、デイサービスの91歳の利用者さんが、「この子は毎日1つずつできることが増えていくけれど、私たちはできないことが一つずつ増えていく。だからできることをできるだけ減らさないよう、週1でここにくるのが楽しみ」とおっしゃったそうです。育児の息抜きに始めたのが、今は介護の仕事が楽しいと思えるそうです。

彼女の視点や考え方はとても純粋で新鮮で、生徒さんたちが卒業後にどのような想いで仕事をしているのかを代弁してくれている気がします。私たちが思い描いていた卒業生さんの未来が彼女を通して見えてきました。これからも彼女の人生が幸せであることを、遠く離れていても心から願っています。

実務者研修の7月火曜日クラスからメッセージボードをいただきました。初任者研修のときにも中心になって作ってくれた生徒さんが、今回も手掛けてくれました。可愛いですよね!

2024年

10月

20日

日

僕が生きてる、ふたつの世界

映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」を観に行ってきました(実は2回観ました)。耳が聞こえない両親に育てられた著者が書いた「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」(タイトル長い…笑)を原作として制作された作品です。ふたつの世界とは、耳が聞こえる健常者の世界と聞こえない障害者の世界があるということです。同じ世界に生きつつも、耳が聞こえないことで、他者とコミュニケーションを取ることが難しく、コミュニケーションが取れるのは手話ができる人の間だけという、断絶された世界に生きざるをえないのです。

原作者であり、主人公でもある五十嵐大さん(役者は吉沢亮)は、耳が聞こえない両親に生み育てられ、自身は耳が聞こえるコーダ(日本国内にコーダは2万人以上いるそうです)。家庭で両親とは手話で話し、外に出ると言葉(口語)でコミュニケーションを取ります。小さい頃はそんな生活を当たり前に感じていたのですが、社会に出ていくにつれ、家庭と外の世界が上手く交わらないことに気づき始めます。

たとえば、耳が聞こえないために変な話し方になる母親(忍足亜希子さんの演技力は際立っていました)のことを友だちに指摘され、授業参観に呼びたくなかったり、どうせ聞こえなくて話にならないからといって三者面談では先生と二人で話したりなど。次第に母のことを避けるようになっていくのでした。

わずか2時間の映画の中に、いくつも論点が埋め込まれているのですが、「優生保護法」については深くて長くなりそうなので避け、「対等とは?」について少し書きます。手話サークルで知り合った聴覚障害者の女性に誘われて、聴覚障害者だけのグループで食事に行ったときの話が出てきます。主人公は気を利かせたつもりで、細かい注文のやり取りを店員さんとの間に入り、自分が手話を使って通訳をこなしたつもりでしたが、あとから彼女に「私たちの代わりにいろいろやってくれてありがとう。でもね、私たちから“できること”を取り上げないでほしいの」と言われます。

この出来事をきっかけに、主人公は母を守ってあげたいと思っていたが、それは違うのではと考えるようになり、また、かつて母がスーパーのレジのバイトをしたいと言ったときに反対して止めたことを思い出して反省します。良かれと思ってやったことが、相手を傷つけてしまうことにつながるという難しさです。

助けてあげようという気持ちが強ければ強いほど、相手から自由を奪い、相手を下に見ることになり、気がつくと上下関係が生まれ、対等ではなくなっていくという矛盾。主人公は、「守る」のではなく、「共に生きていく」を選択しますが、これは(あえて分けるとすれば)健常者と障害者の間にある永遠のテーマなのかもしれません。

どこまで配慮すべきかは人それぞれですし、状況や場面によっても違ってくるので、その都度考えて、上手く行ったり失敗したり、傷つけたり傷つけられたりしながらやっていくのが対等な関係性なのではないかと私は思います。お互いに完璧を求めようとすると苦しくなるのではないでしょうか。

ひとつだけ印象に残ったシーンを挙げるとすれば、やはり最後の駅のホームのそれです。紆余曲折がありつつも成長し、少し大人になった主人公が、電車の中で母親と楽しく手話で話した後のことでした。電車を降りてから「皆の前で手話で話してくれて、ありがとう」と母親は言いました。その言葉を聞いたとき、これまでどれほど母が孤独であったか、息子と普通に話したいのに話せず悲しい思いをしていたか、それでもあきらめずに愛情を注ぎ続けてくれたかを思い知ったのでした。気づくのに時間はかかったけれど、そのとき初めて、主人公にとっても母にとっても、聞こえる世界と聞こえない世界がつながり、ひとつになったのです。

映画のできばえとしては、素晴らしいものでした。私の中では、今年のナンバーワンかツーです。当ブログでも以前に紹介したことのある「夜明けのすべて」と比べ、どちらが良いかと問われると、どちらか1つを選ぶのは難しいほどです。同じようなテイストの作品ですが、どちらの脚本も役者も映像もクオリティが高い。映画が大好きで、大学を辞めて映画専門学校に入学しようかと真剣に悩んだこともあった私は、こうした作品を観るとあのときの情熱が少し蘇ってきて、映画を撮りたくなってしまいます。介護・福祉関連の仕事をしている方にはぜひ観てもらいたいですし、単純に映像作品として楽しんでもらいたい映画です。

2024年

10月

10日

木

老舗として

先日、町田のデパートを歩いていると、「村山さん!」と声を掛けられました。ふと見ると、もう10年近く前の卒業生Aさんでした。初任者研修と実務者研修のどちらも来てくれていますし、その後、知り合いを紹介してくださったり、さらにはちょうど今月(9月)からスタートした短期クラスにもひとり、Aさんのご友人が参加してくださっている絶好のタイミングでの出会いでした。Aさんはめったに町田に来ることはないのに、現実にこうしてバッタリと出会ってしまうのですから、縁とは面白いものだと感じました。私たちはこうした縁やつながり、出会いに恵まれて生きているのかもしれません。

Aさんと話している中で、友人が介護の勉強をしようと、いくつかの学校を見学に行ったときの感想を聞かせてもらいました。湘南ケアカレッジについては、「受講料が一番高くて、古いイメージだったけど、内容が良さそうだったのでここにしようと思っている」と言っていたそうです。それを聞いたAさんは「そこだよ、そこが私の母校だよ」と返してくれて、無事に友人はケアカレに来ることになりました。来てくれて良かったのですが、僕の中でひとつ引っ掛かった点があります。それは「古いイメージ」という言葉でした。

受講料に関しては、2013年に湘南ケアカレッジが開校したときは最も安くて心配されたのですが、今では1番高いと言われるようになりました。時代の移り変わりには感慨深いものがあります。この10年間で、ほとんどの学校は教育ではなく有料職業紹介によって利益を出すモデルに様変わりし、受講料は無料でもいいから仕事の紹介が成立すればよいと考えるようになりました。

湘南ケアカレッジは「世界観が変わる福祉教育を」届けたい学校ですから、そうした職業紹介偏重(教育軽視)の流れに抗おうとして、教育サービスに対する対価として受講料はいただきたいと頑張ってきました。そして、気がつくと受講料が最も高い学校になっていたのです。ケアカレが高くなったのではなく、他校が安くなった(教育ではない部分で利益を出すようになった)ということです。良し悪しは別にして、この流れは止められません。

それよりも、古いイメージと言われたのは初めてでした。他の大手介護スクールと比べて、湘南ケアカレッジは新しく(2013年に)創設されていますので、私の中では新しい学校のつもりでした。なぜ古いと思われたのか?それはどういう意味なのか?いくつものクエスチョンマークが頭の中をよぎりました。ホームページが古く思えたのか(シンプルで凝っていないのはたしか)、それとも学校が入っているビルが古く見えたのか(たしかに築50年近い古い建物です)、またはカーテンの染みが目に入ったのか?Aさんの友人に聞いてみないと真相は分かりませんが、こうして生の声を聞き、第三者からの目線で改めて自分たちを見てみることも大切ですね。

良く考えてみると、湘南ケアカレッジは驚くほど変わっていないのです。先生方も10年前からほとんど変わっていませんし、受講料も変わっていません。教えている内容は少しずつ変化しているとはいえ、本質的な部分は変わっていません。もちろん、介護・福祉教育に対する熱い気持ちも変わっていません。

変わらないことをモットーにしてきたわけではありません。先生方が次々と辞めては入るを繰り返したり、キャンペーンなどと言って受講料を上げ下げしたり、本業よりも儲かりそうな事業に乗り移っていないだけです。大切な人たちに、大切な人たちと、大切に想うことを提供し続けた結果、ほとんど変わらずにここまでやってこられました。正直に言うと、この先も変わらずにいられるか分かりません。生き残るためには変わらなければならないかもしれませんし、変わらなければならないならば私たちの存在意義はないのかもしれません。この頑固なまでの変わらなさが、古いと思われる原因なのかもしれませんね(笑)。

あくまでも個人的な意見や考えですが、私たちは変わろうとし過ぎなのです。私たちというのは、企業や経営という観点から言っています。時代の変化に合わせて、強迫観念のように変わらなければならないと思っている企業や経営者がほとんどではないでしょうか。「何世紀も前の恐竜を例にとって、強い者が生き残ったわけではなく、環境に適応できなかった者が滅びたのだ」という言説が好まれるのは、そういう理由です。

私たちはどこか今の自分に自信がなくて、このままだと将来は明るくないと感じているようです。だからこそ、自ら変わらなければ時代に乗り遅れてしまうと思うのですが、どこまで行ってもその考え方は後追いに過ぎません。私たちが目指すべきは、ずっと変わらずそこにいることです。老舗と呼ばれるお店や企業はそうしてきたはずです。もし変わらないことで絶滅してしまうなら、それは運命と思ってあきらめるしかありません。古いと思われようと構いません。湘南ケアカレッジは介護スクールの老舗として、最高の福祉教育をいつまでも届け続けたいと思います。

2024年

9月

21日

土

認知症の日

9月21日は認知症の日でした。「世界アルツハイマーデー」とも呼ばれているそうです。認知症に関する理解を深め、患者やその家族に対する援助や希望を提供するために設立された国際的な1日です。さっそく私も、介護職員初任者研修の説明会にて、今日が認知症の日であることを伝え、その後、認知症に関する映画「エターナルメモリー」を吉祥寺まで観に行ってきました。今年はまさに認知症の日に相応しい1日を過ごせたと思います。ポッキーの日にポッキーを食べようとは思いませんが(11月11日は介護の日でもあります)、せっかく介護の世界にいるのですから、認知症の日をきっかけにして何らかの言動を起こせると良いですね。

映画「エターナルメモリー」は、作品としてはありきたりのものでした。認知症のドキュメンタリーは数多くありますし、描き方もセリフも取り立てて特別なものはありません。あくまでもチリで有名なジャーナリストがアルツハイマー型認知症を発症し、女優の妻が献身的に支えるという話です。ありきたりだから悪いということではなく、どこにでもある飾り気のない普通の話だからこそ、そこに私たちの人生の真実が垣間見えてくるのです。唯一、特別だと思えるのは、ジャーナリストと女優という職業柄、ふたりの昔の映像が残っていることです。それらが差しはさまれることによって、人間が当たり前に老いてゆくことが分かるし、何といっても、ふたりがどれだけ長い時間を経て愛し合ってきたかが伝わってくるのです。

主人公のアウグストは、アルツハイマー型認知症を発症して以来、ゆっくりと確実に記憶を失っていきます。かつては本を数多く読み、何冊も執筆して出版したほどのインテリジェンスを持ち合わせていましたが、病気には勝てません。少しずつ記憶を失ってゆく中、最後まで残るのは妻パウリナや家族、友人との思い出です。しかし、時として、そうした思い出や妻のことすらも忘れてしまう瞬間が訪れます。そして自分のことも忘れて、鏡に映る自分に向かって他人と話すように話しかけるのです。そうしたときも、パウリナはあきらめずに話しかけ、愛情を持って接することで、ふとアウグストは思い出を取り戻します。その様子を見ていると、妻との思い出は妻との関係性の間に存在することが分かります。

たとえば、どこかの場所に行ったとき、見覚えのある場所だと思い出したり、昔の記憶が蘇ってきたりすることがあるはずです。それは場所との関係性の間にあった記憶が呼び起されるからです。頭の中にあっても、その場所に行かないと取り出せない記憶なのです。同じことは人との記憶にも当てはまり、その人がいるからこそ記憶も存在するのです。それを私たちは思い出と言うのでしょう。逆に言うと、相手が目の前からいなくなってしまえば、その思い出は急激に色あせてしまったり、失われてしまったりするのかもしれません。記憶はアイデンティティです。だからこそ私たちは孤独を恐れるのです。アウグストはアルツハイマー型認知症になっても、最愛の妻パウリナがずっとそばにいることで、自分自身のアイデンティティを失わずに生きていられました。人生の最期に記憶を失ってしまっても、アイデンティティを失っていないアウグストがうらやましく思えました。

2024年

9月

11日

水

生かされて生きる

前回のクラスの生徒さんから、「ロートレック展に行ってきたのですね!ブログを読みましたよ」と声をかけてもらいました。できるだけ介護や福祉と関連性のある話を書きたいと考えていますが、たまには違った話題もと思ってブッコんだところ(笑)、反応があって嬉しいです。その生徒さんはかつて絵を描いていたりしたので、アートや絵画に興味があるそうです。介護の現場でも、介護とはつながりのない共通点が利用者さんとあったり、全く関係ない話題で盛り上がれると、その関係性には深みが増しますよ。こんな話は誰も興味がないだろうと勝手に決めつけずに、自ら発信してみることは大切ですね。

今回は調子に乗って、東山魁夷展に行ってきた話を書きます。正確に言うと、恵比寿から15分ほど歩いて、山種美術館に特別展「東山魁夷と日本の夏」を見に行ってきました。東山魁夷は私が20代の頃から好きな日本画家です。最初に感銘を受けたのは、「道」という一本道が目の前に広がっている作品でした。当時は、自分にはこれしかない!と思い込んでいる道があって、その心境と絵が見事にマッチしたのだと思います。東山魁夷の「道」を見るたびに、励まされた記憶があります。それ以来、画集などで数々の他の作品を見るにつれて、作品自体の素晴らしさとその背景にある「私たち人間は生かされている」という思想に惹かれてファンになりました。好きな画家はと問われると、今でも迷いなく「東山魁夷さんです」と答えます。

私の祖父が10年ほど前に亡くなり、しばらくしてから実家の応接間に東山魁夷の絵画(レプリカ)が飾られていることに気づきました。それまでも飾られていることは知っていたのですが、あまり気にしていなかったというか、意識を素通りしていました。祖父が亡くなってから初めて、祖父も東山魁夷を好きだったことに気づいたのです。今思うと、私が見て見ぬふり(知って知らぬふり)をしていたのは、もしかすると自分が東山魁夷を好きなのは、祖父の影響があったことから目を背けていたからかもしれません。自分のセンスで東山魁夷を好きになったつもりでいましたが、物心つく前の小さい頃に(祖父に見せられたり、連れられて展覧会に行ったりして)どこかで東山魁夷と接点があったのかもしれません(祖父と私の関係性はここでは詳しく書きませんのでご想像にお任せします)。私たちは自分で考えて、自分で決めて、自分で選んで、自分の力で生きてきたと思っていても、実は知っているところでも知らないところでも、他者の影響を大きく受けて今の自分がいるのです。

「東山魁夷と日本の夏」における東山魁夷さんの絵は、50代になろうとしている私にとっても素晴らしいものでした。20代の時に見ても、50代になっても変わらず良いものって、なかなかありませんよね。特に春夏秋冬をそれぞれに描いた4枚の絵画は、東山魁夷の全てを凝縮させたような、息を飲むほどに凄い絵画です。これらの作品を描いたのは東山魁夷が60代になってから、という事実にも励まされます。まだまだ人生これからですね。生かされている人生を大切に楽しみたいと思います。

2024年

8月

29日

木

学び直す

実務者研修の最終日、医療的ケアの授業の最後に「救命蘇生法」が登場します。呼吸の確認、胸骨圧迫、軌道の確保から人工呼吸の流れを練習します。実務者研修に参加する生徒さんのほとんどは、現場で一度は講習を受けたことがあると言いますが、やり方を忘れてしまっているようです。まるで初めてのように、新鮮な気持ちで取り組んでくれている姿を見ると、やはり定期的に学び直すことは大切だなと感じます。

来年度は、ケアカレでも学び直しの講座を展開していきたいと考えています。小野寺先生にリスキリングが流行っているという話を教えてもらい、ケアカレも取り入れてみようと思いました。たとえば、介護職員初任者研修の食事の授業を、(本来は6時間なのですが)3時間ぐらいに凝縮して、主に卒業生さんに再受講しに来てもらうのです。3時間で3000円ぐらいの受講料をいただけば、先生方にもお礼ができるはずです。たとえば、4月は午前中に「認知症」、午後に「こころとからだ」、5月は午前中に「整容」、午後に「移動」などと、午前午後に分けて、学び直したい科目だけ受けに来てもらうのです。あくまでも来年度の案としていかがでしょうか?

それはさておき、「救命蘇生法」のパートを教えてくれる村井先生が、医療的ケアの授業のしめくくりに、「私たちは瞬間、瞬間を生きているのです」と生徒さんに伝えています。ほとんど毎回どの授業でもそう話しているので、今を生きる的な自己啓発として聞き流してしまっていたこともあったのですが(笑)、最近、村井先生に言葉の真意が分かりました。村井先生が言いたかったのは、心臓が拍動して血液を送り出しているからこそ、私たちの体は動いている。心臓が止まってしまえば、私たちは死ぬ。もしかすると、次の心臓の拍動が止まり、私たちは生きていられないかもしれない。私たちはまさに心臓がドクッドクッと動いて止まるその瞬間、瞬間を生きている、ということが言いたかったのですね。

私も来年で50歳を迎えて、昔と比べて死生観も少しずつ変わってきました。何が起こっても不思議ではない年齢だと思いますし、来年はどうなっているか分からないなと考えたりもします。それでもさすがに、今この瞬間とまでは思いもよりませんでしたが、私たちの心臓の機能を考えると、私たちが瞬間瞬間を生きているというのはまさにそのとおりなのです。救命救急にたずさわっている村井先生の真意が、私だけに伝わっていなかったのか、それとも生徒さんたちも同じなのか分かりませんが、もう何十回も聞いて初めて私は理解できたのです。同じことでも何度も聞くとようやくその真意が分かることもありますね。学び直すことで、新たな発見や学びもあるはずです。

2024年

8月

13日

火

ロートレック展に行ってきた

今年は湘南ケアカレッジもきれいにお盆休みが取れたので、新宿のSOMPO美術館で開催されている「ロートレック展―時をつかむ線」に行ってきました。先日、訪れた「マティス展」のマティスは切り絵で有名なのに対し、副題の「時をつかむ線」からも分かるとおり、ロートレックは線の巧みさで人物を描いた画家です。素描作品から出版物、ポスターなど、どの作品を取って見ても、ロートレックは独自の線で世界が切り取られています。今回の展覧会には240点のロートレック作品が展示されていました。ロートレックは36歳で若くして亡くなるまでに、1日1点のペースで描き続けたそうです。描き続けたことが彼の才能であり、その情熱を支えていたのは、彼に障害があったからだと考えると何とも言えない気持ちになります。

ロートレックは19世紀末を代表するフランスの画家です。ロートレック家は伯爵家であり、普通に育っていれば優雅な生活をして人生を謳歌していたはずですが、ロートレックは13歳のときに左の大腿骨を骨折し、14歳のときは右の大腿骨を骨折します。その影響で両足の発育が止まり、成人したときの身長は152cmしかなかったそうです。近親婚による骨粗しょう症が原因と言われています。その姿に愛想を尽かした父親はロートレックを疎むようになり、不遇で孤独な青春時代を送ることになります。そうした心の屈折がロートレックを一心不乱に絵画の世界に向かわせ、自らの障害で差別を受けていたことが娼婦や踊り子といった夜の世界の住人たちへの強い共感につながったのは確かです。

ロートレックは自分の姿かたちを嫌悪していたのか、自画像は一枚も見当たりませんでした。写真はあっても、自ら筆を取って自分の姿を描くことはしなかったのでしょう。しかし、ロートレックの描く夜の世界の人物たちは実に個性的で、当時のムーランルージュなどの歓楽街の熱気が伝わってくるようです。彼の絵からは、伯爵家の出身であるようなスノッブさも感じませんし、かといって差別された障害者のルサンチマンも見えず、絵(スケッチ)を描くことが大好きでそれを続けてきたら、こんなに素敵な作品が描けるようになったというような、爽やかさやさっぱりした美しさが現れているのが不思議です。

「人間は醜い、されど人生は美しい」

ロートレックが母にあてた手紙に書いた言葉です。ここでいう人間とは、自分の姿かたちを示しているのでしょうし、その自分を疎んだ父親や差別した人たちのことも表しているはずです。それでも一人ひとりが生きている姿は美しく、そんな人間が集まって織りなす人生もまた美しい。また、「醜さの中に必ず美しいものが隠されている。誰も見つけていないところにその美しさを見つけるのは実に感動的だ」と彼は言うのです。自らの醜さだけではなく人間の醜さと向き合いつづけ、その中に美しいものを見つけて描き続けたのがロートレックという画家なのです。

2024年

8月

07日

水

文化の違いを楽しむ

4月日曜日クラスは、1クラスに10名の外国人の生徒さんがいました。中国の方が7名、フィリピンの方が3名です。これまでも1クラスに外国人の生徒さんが1、2名いるのは普通でしたが、まさか3分の1以上を占めるとは…。今回のクラスはやや特別だと思いますが、今後、外国人の生徒さんが増えてくるのは間違いありません。特に中国から日本に移り住んでいる人々の数は年々増加していますので、介護職員初任者研修に来てくれる人も増えるはずです。そのような状況の中、彼ら彼女たちと共生してゆくためには、互いの文化や思想の違いを知らなければいけません。

中国人と日本人は見た目こそほとんど変わらないのですが、文化や思想の違いは少なくありません。文化が異なると、思想(考え方)も違ってくる、その逆も然りと言えます。たとえば、中国人と日本人では肖像権(プライバシー)に対する考え方が全く違います。肖像権(プライバシー)に関して、中国の人は比較的無頓着である一方、日本の人は神経質に思えるほど敏感です。中国人にとって、日常の風景をスマートフォンで写真や動画を撮影して、そのままSNSにアップすることは当たり前。たとえ自分が映っていても、他人が映っていても気にすることはありません。日本人からすると不思議に思えるでしょうが、それが当たり前の感覚として共有しているのです。

なぜ肖像権(プライバシー)に関して無頓着(良く言えばおおらか)か、中国人の知り合いに聞いてみたところ、中国はそもそも監視社会であり、日常生活の至るところにカメラが設置されていて、元から肖像権(プライバシー)など存在しないからだと思う、と答えてくれました。ご存じのとおり、中国では全国民が番号で管理され、全ての行動は追跡・把握されているので、今さら肖像権(プライバシー)を気にしても仕方ないのだという意味です。素っ裸で歩いている人にとって、これ以上隠すものがないと表現すれば分かりやすいでしょうか(笑)。

もちろん、郷に入っては郷に従えと言われるように、日本では日本人がマジョリティを占めていますので、日本の文化や考え方にある程度は合わせてもらう必要はあります。ただ、受け入れる側も、相手側の文化や思想について知っておくだけで、なぜそのような行動を取るのか、少しは理解できて、歩み寄れるのだと思います。一方的にこちらのルールを押し付けるのではなく、互いに理解しようとした上で、向こうには妥協してもらう、こちらは受け入れるという気持ちのやり取りが大切ですね。

この発想は、アンガーマネジメントにおける「自分のべきを拡げる」と似ています。どういうことかというと、私たちは常に自分の考えを持っていて(それはそれで良いのですが)、どうしても自分と同じ考えであれば共感するけれど、自分と違う考えについては、ぎりぎり許容できたり、または許容できなかったりするはずです。円グラフを見てもらうとイメージしやすいのですが、怒りという感情が沸き起こるのは、自分とは違って許容できないゾーンに相手がいるときです。簡単に言うと、自分がこうあるべきという幅が小さく、許容できる幅が狭ければ、怒りは生じやすいのです。

自分ごととして考えてみると、私たち教育にたずさわる人たちは(真面目なので)、とかく自分のべきが狭かったりしますが、それを押し広げていく努力や意識が必要だということです。自分のべきは他の人から見れば全くべきではないこともありますし、時代が変わればべきは異なるのです。自分のべきや許容できる範囲を拡げるためには、まずは自分のべきを一度疑ってみて、他人の立場を経験してみたり、また本を読んだりして様々な人々の意見を取り入れて教養を深めることだと思います。そうすることで懐の深い教育者になれるはずですし、そのような教育者がいる学校に湘南ケアカレッジはなりたいと願います。

2024年

7月

28日

日

我慢のとき

6月短期と7月短期クラスが無事に終了しました。人数が少ないながらも、それぞれが学ぶ意欲を持って積極的に参加してくださる生徒さんたちでした。おかげでクラスの盛り上がりも十分で、一人ひとりが濃く結びついてくれたのではないかと思っています。ある生徒さんが、「これぐらいの人数で良かった。先生方に密に関わってもらえるから」とおっしゃっていたように、たしかに人数が少ない方が密度は高まるのはたしかです。私たちとしては、クラスの人数が多い方が盛り上がるし、より多くの生徒さんたちとつながりが生まれるので良いと考えていますが、実際の生徒さんが満足してくださったならそれは嬉しいことです。クラスの人数が多くても少なくても、大きな満足を得て卒業してもらえる研修にこれからもしていきたいですね。

どれぐらい人数が少なかったかというと、どちらも10名に満たないクラスでした。湘南ケアカレッジの歴史を振り返ってみても、もしかすると最も人数が少ないクラスのひとつかもしれません。昨年から少しずつ感じていたのですが、今年に入ってから、生徒さんたちが激減しています。要因はいくつも考えられるのですが、もっとも大きなそれとしては、昨年から世の中の動きが活発になり(景気が良くなり)、観光や飲食を筆頭とした雇用が爆発的に増え始めているからです。そうなると、介護・福祉の仕事をこれから始めようと思う人は減り、むしろ今まで介護・福祉の仕事をしていた人たちが他の職種に流れてしまうことが起こります。分かりやすくいうと、世の中の景気が良いときは介護・福祉業界は下火になり、景気が悪くなると上向くという相関関係があります。残念なことですが、それは数十年前からずっと変わりません。

全体的に見ると、やはり現実的に介護・福祉の仕事は他に仕事がないから仕方なく(もしくは何となく)始める仕事ということです。仕方なく(もしくは何となく)始めた仕事であっても、やっているうちに楽しくなってきたり、自分に合うなと思ったりすることはたくさんあるはずです。私はそうでした。友人に誘われて、大手の介護スクールのベッドの搬送を手伝い、その流れで仕事をするようになり、介護・福祉教育の素晴らしさに気づきました。ただ、介護・福祉の仕事について知らない人たちにとっては、他の仕事を差し置いても積極的にやりたいと思う仕事ではないということです。ひと昔前に比べると、介護・福祉の仕事に対する世の中の見かたは少しずつ変わってきている気はしますが、それでもまだまだなのです。

私たちにできることは、介護・福祉の仕事の素晴らしさを伝えることです。介護・福祉の現場で働いている人たちにできることは、良い仕事をして、目の前の利用者だけではなく、その周りの家族の方々にも幸せになってもらうことです。そういう小さな積み重ねが、介護・福祉の仕事に対するリスペクトや長い目で見れば賃金の上昇につながっていくはずです。現実的には、また景気が悪化するような事態になり、介護・福祉の世界に人が入ってきてもらうのを待つしかないのですが、そんな我慢の時においても、できることをコツコツとやっていくしかないのです。介護・福祉は決して華やかな世界ではなく、世の中の流れに大きく左右されながら、それでも耐えて粛々と続けてゆく仕事なのだと思います。いつだって我慢の時なのです。

6月短期クラスの皆さまから暖かいメッセージ入りの色紙をいただきました!

2024年

7月

19日

金

うな誠 江戸前鰻

相模原を中心に介護施設を運営する株式会社リープスさんが、鰻のお店「うな誠」を市ヶ谷にオープンするとのことで、プレオープンイベントに招待していただきました。市ヶ谷駅から2分と近く、迷うことなく「うな誠」に辿り着きました。今回、生まれて初めて開店祝いのお花を贈らせてもらったので、店内に入る前に、ちゃんと出ているのか思わず確認してしまいました(笑)。オープン前のイベントということもあってか、当校の卒業生さんも接客スタッフとして駆り出されており、懐かしい面々とも会えて嬉しかったです。肝心の鰻の味といえば、めちゃくちゃ美味しかったです。

私はうな重御膳を注文しました。うな重プラス一品料理が籠に入れられて出てきます。ここでオープン前らしいアクシデントがあり、いきなりうな重が出てきてしまいました。前菜を食べて、そのあとにメインのうな重だと思いますが、順番が逆になってしまったようです。せっかく出してもらったので、温かいままうな重から食べることにしました。とにかく、日本産のうなぎを1匹そのまま使っていますので、ボリュームがすごい。ご飯が足りないと思わせるほどにうなぎがたっぷり。うな重(上)だけですと3300円ですから、お値段以上というか、満足感が半端ないです。味付けは甘さが僕の好みでした。箸休めのおつけものは塩味が強く、味のメリハリがはっきりしているのも素晴らしいですね。

褒めちぎってしまいましたが、実は僕は大のうなぎ好きです。最後の晩餐に何を食べたいのかと問われたら、うなぎと答えるほどです。なぜうなぎかと聞かれても明確な答えはありません。いつのまにか鰻がいちばん好きな食べ物になったのです。昔はステーキだったりしましたが、今は断然うなぎです。それじゃあ、どこのうなぎかと問われると、私の実家がある岡山県津山にあるうな重も好きですし、六本木にある生け作りのうなぎのお店も好きですし、浅草にあるひつまぶしの店のうなぎも好きです。もちろん「うな誠」のうなぎも好きですね。どれかひとつを選べと言われたら迷いますね。それだけうな重が好きということです。

この先、うな重を含めて、どれだけ記憶に残るような美味しい食べ物に巡り合うことができるのでしょうか。人生最後のご馳走として、もう一度食べてみたいと思い出すような食に巡り合うことは幸せだと思います。食べることは生きることであり、美味しいと思える食べ物を食べることは、より良く生きることです。いくつになっても美味しいと感動できる人生でありたいですし、また誰にとっても食事そのものが素晴らしい体験であり続けてもらいたいと願います。ということで、介護と食を無理矢理に結び付けて、今回の出張は美食のために行ったのではないことをアピールして終わります。

★うな誠 江戸前鰻のHPはこちら

2024年

7月

13日

土

ささやかな願いを立てる

梅雨はどこに行ってしまったのかと思いながら、猛暑が続く日々を過ごしていると、いつの間にか七夕がやってきました。あわてて前日に準備をするために、町田駅にある花屋さんに行くと、笹が1本だけ残っていました。胸を撫でおろして、ふと見ると、花屋さんにも願いの書かれた短冊がたくさん下がっている笹が飾られています。その中に、誰のものか分かりませんが、「トロント大学に合格できますように」という短冊が見えました。高校生の願いでしょうか。大きな夢があっていいなと素直に思いました。

ちなみに、僕の小さい頃の夢はいつも「野球選手になれますように」でした。小学校から野球を始め、中学高校と続け、プロ野球に入れるほどの才能も肉体もないことは分かっていたのですが、それでも野球選手になりたかったのです。将来の夢と聞かれて、野球選手ぐらいしか思いつかなかったこともありますし、叶わないとしても言うのはタダぐらいの軽い気持ちでした。いずれにしても、今思えば、夢が大きいことは素晴らしいですね。

大人になるにつれて、夢は失われてしまった気がします。20代や30代ぐらいまでは、欲のようなものはありましたが、少年の頃に抱いた大きな夢ではありませんでした。その代わりに、具体的な目標を設定したり、手が届きそうな小さい願いを立てたりするようになりました。それはそれで楽しかったのですが、最近は虚しさを感じるようになっていました。そんなところに、トロント大学の短冊を目にして、大きな夢を抱くことは生きていく上でとても大切なことなのではと実感したのです。

7月7日当日、生徒さんたちに願いごとを短冊に書いて飾ってもらいました。思いのほか、多くの生徒さんたちが協力してくれたと思います。外国人の方も多いクラスなので、何を願ったのか分からないものもありました。「介護職員初任者研修を無事に修了できますように」とか「最後のテストに合格できますように」というのは毎年ある願いですし、私も毎年「湘南ケアカレッジが100年続きますように」と書くようにしています。トロント大学に比べると夢が小さいなあと思いつつ、ふと願いがあるだけでも十分なのではと思ったのです。

私たちは歳を取るにつれて、夢を語れなくなるばかりか、願いすらも立てられなくなります。目先の仕事や雑事、スマホやテレビ、メールやLINEを返すことばかりに時間を奪われてしまい、自分のやりたいことや気持ちに鈍感になってしまっているのではないでしょうか。いざ願いごとを書こうと思っても、自分の夢ばかりか、願いすらも分からなくなってしまっているのです。自分は何がしたいのか?自分の存在意義や使命は?自分は何が好きで、どこに行きたいのか?などなど。自分の心の声を素直に聞いてみる1年に1度のチャンスを、七夕の短冊は与えてくれているのかもしれませんね。

2024年

7月

02日

火

大きくなるほど

実務者研修を受けに来てくださっている生徒さんたちの学ぼうとする姿勢やリアクションペーパー(その日の学びや感想を書いてもらうアンケートのようなもの)からは、良い介護をしたいという気持ちが伝わってきます。ただ単にお金を稼ぐための仕事ではなく、利用者さんに対してこういう介護をしたいという想いが確実にあるのです。にもかかわらず、実際に現場で仕事をしてみると、様々なしがらみやルールに縛られて、思ったような介護ができないという忸怩たる気持ちで一杯なよう。これだけ介護に対する熱い気持ちを持っている人たちが実はたくさんいるのに、現場では皆、縮こまって仕事をせざるをえないのはもったいないと思うのです。彼ら彼女たちの想いや力を存分に生かすことができれば、介護の現場はもっと明るく素敵なものになるはずです。

なぜ介護の現場において、こうあるべきという理想の介護ができないのでしょうか。それは時間の問題であったり、人材不足の問題であったり、様々な原因が挙げられるでしょう。ベテラン職員や役職が上の力を持っている人たちが、これまでのやり方を変えたくないので、新しい提案を取り入れようとしないといった新旧対立の問題もあるかもしれません。介護の技術や知識、考え方は10年前とは大きく変わっているのですが、現場レベルでは遅々として変わることがないのは人のマインドは変わりにくいから。そのような問題に輪をかけるのは、組織の問題だと思います。組織が大きくなればなるほど、均一化する力が働きますので、どうしても理想からはかけ離れてしまうのです。

極端な例を挙げるとすれば、一緒に働く人が3人しかいないとすると、それぞれがこういう介護をしたいという理想の介護を提供しつつ、その中で足りない部分を互いに補い合うことができるはずです。私たち一人ひとりは完全ではなく、強みもあれば弱みもあり、正しいこともあれば間違っていることもある凸凹な存在です。人数が少なければ、その凸凹をパズルのピースのように組み合わせながら、何となく形をつくることができます。ところが、30人が一緒に働くとすると、互いの凸凹を組み合わせるのが難しくなります。そこで何が起こるかというと、統一という名の均一化です。凸凹の部分を切り取って、皆同じ形にすることで(本来の形よりも小さくなりますが)、誰がやっても同じ介護を提供できるようにしたくなるのです。

同じようなことは、介護・福祉教育の世界にもあります。私がかつて大手の介護スクールで働いていたとき、ある先生が「こういうことを授業でやってみたい」と提案があっても、「他の教室で同じことができないのでダメです」とお断りせざるを得ませんでした。それが素晴らしい提案であっても、全ての教室で全ての先生ができなければ学校として提供できないということです。教室をいくつも抱える大手スクールとして、その考えには一理あるのですが、そうして生まれるのはマニュアルであり、誰にでもできるクオリティの教育の提供です。そして、こうしたいという先生方の想いは次第に失われていきます。均一化、マニュアル化をしようとすると、どうしてもレベルや熱量を下げざるを得ないのです。

もし理想的な介護を提供したいならば、多少のバラバラは受け入れて均一なものを提供することをあきらめる、もしくは有志が独立して小さい集団で提供するかのいずれかです。前者はなかなか難しいと思いますので、目指すべきは後者ではないでしょうか。想いのある介護者は自分(たち)の手で介護を提供すれば良いのです。簡単ではないかもしれませんが、そうした小さな集団がたくさんできて、地域の介護を支えていくのが理想です。大きな施設(組織)をドンとつくるのではなく、理想的な介護を追い求める小さな介護集団をたくさん生み出すことが、介護業界の未来にとっては大きなプラスになるはずです。

湘南ケアカレッジも町田にしかない小さい学校であるメリットを生かして、こうしたいという先生方の想いを生かしつつ、この先も理想を追い求めていきたいと思います。

2024年

6月

13日

木

卒業生さんたちとの関わり

先日、卒業生さんがDVDを取りに来てくれて、ケアカレの社食であるネパール料理を一緒に食べに行きました。彼女は昨年の3月の卒業生さんで、その後、訪問介護等を経験し、今は町田市の人材センターで一般市民向けの研修部門を担当しているそうです。数年前から、町田市が開催している「介護の入門研修」のひとコマを、佐々木先生が教えさせていただいていたのですが、その研修部門をケアカレの卒業生さんが担当することになるとは思いも寄りませんでした。不思議な縁を感じると共に、介護の世界は狭いなあと思いました。湘南ケアカレッジが開校して今年で12年目になり、数多くの卒業生さんたちが介護の世界を様々な形で支えてくれていると思うと、何か見えない力に守られているような気がします。

「ケアカレで印象に残ったことはたくさんありますが、その中でも小野寺先生が言っていた『常にベストな選択をする』は今でも心に残っています」と彼女は話してくれました。そういえば、寄せ書きの色紙にもそう書いてあったなと思い出しました。どのような文脈で小野寺先生が「常にベストな選択をする」と言ったのか分かりませんが、常にどの選択肢が今の状況においてベストなのか考え、妥協することなく選択するということだと私は解釈します。たとえそれが間違っていたとしても、そのとき自分がベストだと思った選択をすることは大切ですね。彼女は運営や企画力を伸ばしたくて町田市の人材センターに入ったと言いますが、その選択がベストだったと信じて、目の前の仕事に取り組んでもらいたいと思います。

そういえば、彼女と会った前日、近くのスーパーに買い物に行った際、卒業生さんとバッタリ会って声をかけてもらいました。「おかげさまで、介護福祉士に合格しました」と嬉しそうに話す彼は今年73歳になったそうです。「今までのケアカレの歴史の中で最高齢での介護福祉士合格ですよ」と伝えると、何をどれぐらい勉強したかを誇らしげに話してくれました。「絶対出るという問題集をやりましたが、1問も出ませんでしたよ」というので笑ってしまいましたが、介護福祉士の試験はそういうものです。過去問をやっても同じ問題は二度と出ず、形を変えて同じような問題が出るものです。学びに近道はありません。その卒業生さんはたくさん勉強したからこそ、どんな問題が出てもその場でベストな選択ができたのだと思います。

卒業生さんたちとの関わりは貴重です。生徒さんたちが湘南ケアカレッジにいる期間は、短ければ1か月、長くても4カ月ぐらいですから、その後、彼ら彼女たちがどのような道を歩んでいるのか分かりません。それが久しぶりに話ができることで、点と点がつながって線になります。そして、卒業生さんがおっしゃってくれるのは、「あのときケアカレで学べて良かった。あの時間あるから今がある」ということです。お世辞半分かもしれませんが、私たちは卒業生さんたちの人生に影響を与える大きな点となっていることを誇りに思います。

2024年

6月

02日

日

ハワイアンミュージック

卒業生の丸山嘉久さんのライブを聴きに、成瀬北口にあるライブ喫茶イマジンに行ってきました。当日は授業後にテストがあったため、約1時間遅れての到着となってしまいましたが、ちょうど第2部が始まる前に会場入りすることができました。丸山さんと同じクラスだった卒業生さんに顔もチラホラ見えて安心しましたし、何よりも丸山さんのライブの暖かい雰囲気に一気に溶け込むことができました。丸山さんはハワイで過ごしていたこともあり、ウクレレやギターでハワイアンミュージックを奏でていきます。そこに女性たちのフラダンスが加わり、開放的なハワイの雰囲気で一杯でした。

これまでも卒業生さんの中に音楽をやっている方はたくさんいて、ライブ等に誘われたらできる限り足を運んできました。バンドをやっている人もいましたし、演歌歌手もいましたし、サックス奏者もいましたし、今回はハワイアンミュージックです。機会があれば断らずに行くことで、私の普段の生活の中にはないものに触れることができるのです。ジム・キャリー主演の「イエスマン」という映画がありましが、あそこまで大げさではなくとも、目の前にある機会にイエスと言って行動するか、できない理由を挙げてノーと言うかで人生は大きく変わってくるのです。たとえ変わらなかったとしても、前者の方が圧倒的に楽しい人生でしょう。

曲と曲の間のMCで、丸山さんがこんな話をしていました。「ハワイから日本に帰るときの送別会にて、Yoshiは自分の思うように演奏したらいい」というようなことを言われた。ハワイの音楽は同じ曲を演奏していることが多く、たとえ同じ曲でもAさんが演奏する曲、Bさんが演奏する曲は違うのだから良いとのこと。その話を聞いたとき、路上でライブをしている若者が有名な曲のカバーを歌っているのを聴いて、自分で作詞・作曲した曲を歌えばいいのに思っていた考えを改めなければならないなと感じました。たしかにオリジナリティは大切ですが、それ以上に、同じ曲を歌っても人が違えば違う曲になるのですね。誰もが人と違った個性を求められる世の中はかえって息苦しいかもしれません。

終幕が近づく頃、「ハワイアンソウル」という曲が演奏され、聴衆もフラダンスの手を真似て踊るようにうながされました。両手で雑巾をかけるように円を描いて動かすのですが、普段は使わない筋肉を動かすので、意外と手の良い運動になるのです。それ以外にも、フラダンスの動きは激しすぎず、筋肉を大きく使うものが多いため、デイサービスなどで取り入れてみても面白いのではと思いました。音楽に合わせながら、良い運動になりますし、何よりも心が開放的になるはずです。ハワイアンミュージック×フラダンスの組み合わせをぜひデイサービスに呼んでみてください(笑)。

ライブが終わって、ライブ喫茶の出口のところで、卒業生さんに「保護猫の活動をやっています!」と言われてチラシを渡されました。保護犬は良く聞きますが、保護猫をメインにして活動している団体のようです。猫ちゃんが好きな方はこちらも見てください!

2024年

5月

16日

木

一つひとつの動作や声掛けの意味

変えることと変えないこと、さらには変わることと変わらないことのバランスが難しいと思います。同じことばかり繰り返して成長がないのも良くありませんし、変えたことで上手く行かなくなることもあります。また、私たちは常に同じではいられませんのでどうしても変わってしまうこともありますし、どうしても変えてしまってはいけないこともあるはずです。ややこしい話はこのあたりにして、つい最近、気づかないうちに変わってしまったことで不具合が起こったケースを紹介したいと思います。

介護職員初任者研修のオリエンテーションにて、通信添削課題に取り組む際は、「参照ページ一覧」を参考にしながら問題を解いてくださいと話します。湘南ケアカレッジは優しいので「参照ページ一覧」をお渡ししていることを付け加えつつ(笑)、これがないとどこのページに答えが載っているかを探すだけで時間がかかってしまうので大変ですよとお伝えします。実際に、この「参照ページ一覧」を見ながら解くのと見ないで解くのとでは、1冊終わらせるのに2~3時間ぐらいの違いは出てくるはずです。

ところが、稀に初日のオリエンテーションに参加できない生徒さんがいて、その方にはお昼休みを使ってダイジェストで説明することにします。後日、オリエンテーションには出てもらうのですが、当面をスムーズに過ごしてもらうために手短にオリエンテーションをするということです。私はいつもどおり伝えていたつもりでしたし、何かを変えたつもりもありませんでしたが、ある生徒さんから、研修も終わりに近づいた頃、「最初の頃は参照ページ一覧を知らなかったので、通信添削課題を終わらせるのが大変でしたよ」とサラっと言われました。私はアレっと思い、初日のオリエンテーションを聞いていなかったのかなと思いましたが、良く考えてみると、その生徒さんはダイジェストでオリエンテーションをした方でした。

いつの間にか、私が「参照ページ一覧」について触れるのを省いてしまっていたのです。初日のオリエンテーションでは確実にお伝えしているのですが、ダイジェストのオリエンテーションにおいては、手短にしようとしすぎて無意識のうちにカットしていました。そっか、「参照ページ」の存在について伝えないだけで、生徒さんは通信添削課題を解くのに余計な時間がかかってしまうことを改めて認識しました。その生徒さんは、私を責めるつもりで言ったのではないのですが、ポロっと出たひと言に気づかされたのです。わずかなことでも、変えて(変わって)しまうことにより、相手(他者)には大きな影響をもたらすこともあるということを。

同じ仕事をずっと続けていると、ルーティンになっている動作や声掛けの一つひとつに意味があることを忘れがちになります。そうすると、ついうっかり1つの動作や声掛けを省いてしまったことで、歯車が大きく狂うことになりかねません。私のように、不具合が起こったことで改めて気づかされることもあるはずですが、できればそうなる前に一つひとつの動作や声掛けの意味を再認識しておきたいものですね。

2024年

4月

28日

日

ブラッシュアップライフ

4月12日の開校記念日をもって、湘南ケアカレッジは12年目を迎えました。2013年にスタートしてから、あっという間に11年間が過ぎたということです。先生方のおかげで、介護職員初任者研修はおよそ4000名、実務者研修は約2800名の生徒さんたちに、世界観が変わる福祉教育を提供して来ました。ありがとうございます!12年目の今年も、今までどおりに、目の前にいる生徒さん一人ひとりと向き合って、介護の世界の素晴らしさを伝えていけたらと願います。

最近観て良かったドラマに「ブラッシュアップライフ」があります。

ひょんなことから30代で死んでしまった女性が、来世はオオアリクイだと言われ、懇願してもう一度、自分の人生をやり直すというストーリーです。2周目の人生で徳を積まないと来世もまた人間になれないと言われ、問題を解決したりして、今までと同じ人生ではありつつも少しずつ改善していきます。それでも、不慮の事故で2周目も死んでしまい、次はサバだと言われ、人生3周目、4周目と、何度もやり直すことになります。やり直すにつれて、人生はブラッシュアップされて(磨かれて)いき、最終的には航空事故で亡くなった友人たちの命を救うためにパイロットになって壮大な使命を果たすことに。とにかく面白くて、かつ人生を考えさせられるドラマでした。

私も人生をやり直せるとしたら、あそこはああした方が良かったなとか、ここはこう言うべきだったなど、反省すべきことは山ほどあります。最近で言うと、ちょうど1年ほど前にケアカレの下の階段で足をひねって骨折してしまいましたが、人生2周目であれば、もう少し慎重に足元を見ながらそっと階段を下りるようにしますね。ただ難しいのは、過去をいじってしまうと未来も変わってしまうことです。あの人と会っていたら、この人とは会えていなかったということが起こるのです。さすがに足を骨折しなくても人生は何も変わらないと思うので、骨折は避けたいと思いますが。そう考えると、人生って連続性の中で成り立っているので、自ら大きく変えるのは難しいのですよね。

外からの力によって大きく変わることはあります。講師会で話したことがあると思いますが、湘南ケアカレッジはもともと湘南ゼミナールのいち部門としてスタートする予定でした。ひょんなことから事業計画が白紙になり、私が独立して始めるしか選択肢はなくなってしまい、あれから12年が経ち、現在に至ります。あのとき予定どおりにスタートしていたら、おそらく今ごろは東京に10教室、神奈川に10教室を立ち上げて、そろそろ来年は千葉か埼玉に進出しようかなんてことになっていたはずです。先生方とは会えていたと思いますが、20教室を展開する中では先生方との関わりは20分の1ぐらいになっていたはずです。同じことは生徒さんたちにも当てはまります。私は本心から、あのときひょんなことから自分でケアカレを立ち上げることになって良かったと思っています。人生って、なるべくしてそうなっているのでしょうね。

もう一度、自分の人生をやり直すかそれともオオアリクイかサバに生まれ変わるかと問われたら、私はオオアリクイやサバをやってみたいなと思います(笑)。オオアリクイやサバの人生もまた新しい体験ができて面白そうですよね。人間はもう十分だという気持ちもありますし、それほどの後悔はないからですし、何といっても、自分の人生はそう大きくは変わらないだろうと思うからです。少しずつしか変わらないけれど、少しでも良く生きたいと願って頑張っているのです。ほとんどの人がそう感じているのではないかと思います。これからも一期一会や偶然の出来事を、先生方や生徒さんたちと一緒に楽しんでいけたらと願います。11年間ありがとうございました!

3月短期クラスから色紙をいただきました!イラストが上手ですね。

2024年

4月

15日

月

目の前の利用者さんは将来の自分

今年も株式会社リープス様の入社式に呼んでいただきました。昨年同様、招待状に祝辞をお願いしますと書いてありましたので、どんな話をしようかと思って考えていきました。新入社員の方々は違っても、その他の社員の方々は同じメンバーもいますので、さすがに昨年と同じ話をするわけにはいきません。これから介護の世界に入る人たちを対象に、あまり堅苦しくならず、介護の学校の人間として相応しい内容にしたいと思いました。そこで思いついたテーマは、自分が提供している介護はいずれ自分に返ってくるというものです。私の経験談を元に話そうと台本らしきものを書いて行きました。

ところが、私が頼まれて壇上に上がったのは乾杯のタイミングであり、さすがに長々と話すわけにはいかず、「乾杯!」とだけ言って終わりました。せっかくメモを残していましたので、この場を借りて共有させていただきます(笑)。未発表のスピーチということですね。

ご入職おめでとうございます。そしてこのような会にお呼びいただき、ありがとうございます。私は湘南ケアカレッジという介護の学校を運営しています、村山敬之と申します。リープスさんとはもう7、8年ほどお付き合いさせていただいて、多くの卒業生さんたちがこちらで働かれています。お会いしたことがある方もいますし、これからお会いする方もいると思います。よろしくお願いします。

昨年の入社式では私のひいばあちゃんの話をしたので、今年はおばあちゃんの話をします。僕のおばあちゃんは怒ったのをみたことがないとても優しい人でしたし、また僕にとっては命の恩人でした。そんな大げさな話ではなく、私がひとり暮らしをしていたとき、たくさん仕送りをしてくれて助けてもらいました。お金の管理が下手くそな私はいつも月末になるとサトウのご飯に納豆をかけて食べる生活が続くのですが、おばあちゃんから段ボールが届くと嬉しかったです。食べ物や時にはお金も入れてくれて、おばあちゃんありがとうって祈っていました。

ただひとつだけ、困ったこともありました。私が小さい頃に田舎で食べたひじきが美味しいと言ったことをずっと覚えていてくれて、毎回ひじきを炊いて送ってくれたのですが、さすがに私も大きくなってひじきそれほど好まなくなったので、いつもまたひじきかと思っていました(笑)。今でもひじきを見るとおばあちゃんのことを思い出します。

そんなおばあちゃんとの思い出のひとつに、小さい頃、私が田舎に帰省して1週間ほどでまた帰っていくのですが、毎回別れのたびに私の手を握りしめておいおい泣くのですね。幼ごころにはまた次の半年後の休みになったら会えるから、そんなに泣かなくてもと思っていました。ところが最近、私の妹に小さな女の子姉妹がいて、彼女たちと田舎に帰ったとき1週間ほど一緒に過ごすと、最後の別れのとき寂しくて涙が出そうになるのですね。私も年を取ったのでしょうね。またいつ会えるか分からないし、もう2度と会えないかもしれない。そんな感情ですかね。

40年ぐらい経ってようやくおばあちゃんの気持ちが少し分かるようになりました。何が言いたいかというと、私も皆さんも必ずいつかそうなるのです。皆さんの目の前には利用者さんがいると思いますが、皆さんもいつかそうなるのです。ですから、今皆さんがする介護はそのまま将来の自分がされる介護だと思ってください。良い介護をすれば自分にも返ってくるはずです。いろいろ大変なこともあると思いますが、目の前の利用者さんを将来の自分だと思って頑張ってください。ありがとうございました。

2024年

4月

04日

木

卒業生さんの挑戦

最近、何気なくYouTubeを見ていたところ、卒業生の高木真備さんがニュースで取り上げられていました。ご存じない先生もいるかもしれないので説明しておくと、彼女は競輪(ガールズ競輪)の元選手であり、2021年には賞金女王になったほどの選手です。私は競輪については詳しくありませんので、彼女が生徒さんとして初任者研修に参加されていたときは有名な選手だとは露知らず(おそらく周りの生徒さんたちもそうだったと思います)、最後のテストを受けた日に彼女からQUOカードをもらって初めて分かったというぐらいです。賞金女王ということは、競馬で言うところの年度代表馬であり(余計に分かりにくいですかね)、凄い選手だったということです。

そんな彼女が、卒業するときに、犬猫の保護活動をしていること、そして障害者のグループホームをつくりたいと話してくれました。正直に言うと、犬猫の保護活動と障害者のグループホームが上手く結びつかず、どのような形になるのか期待と心配が半々でしたが、あれからおよそ2年の歳月をかけて、彼女は自分の夢を実現したようです。犬や猫がいることで、施設内のコミュニケーションが円滑になったり、利用者さんやスタッフが癒されたり、自分の役割を見つけたりすることが増えるはずです。その上で、ひとつの施設に数匹の保護犬、保護猫を飼うことができれば、施設を増やしていくごとに救える命も増えるということになります。

経営的にも良いと思いました。犬猫の保護活動はそれ単体では儲からない(利益が出ない)ため、(補助金でも引っ張ってこられない限り)持ちだしの多いボランティアになってしまいがちです。それでは長く続かないですよね。障害者のグループホームはニーズがあり、スタッフをきちんと確保することができれば、確実に利益は出る構造になっています。これらの2つを結び付けて、きちんと利益を出しながら、犬猫の保護活動を継続していくという仕組みですね。まずは高木さん自身がスタッフとして現場に入っているのも素晴らしいと思いましたし、何と言っても、利用者さんと犬猫が幸せに暮らすことができそうです。

こうして卒業生さんが新しいことに挑戦しているのを知ると嬉しいですね。介護タクシーを始めましたと教えてくださる卒業生さんもいますし、どこどこで今は管理者をやっていますという方も増えてきました。先生方のおかげで、介護職員初任者研修だけでも卒業生さんが3000名に達しようとしています。彼ら彼女たちが介護・福祉の現場で輝いて、その挑戦に刺激を受けた人たちがケアカレを勧められて来てくれて、また旅立って挑戦してくれる。そのためにはケアカレや先生方、そして私自身も新しい挑戦をしなければいけませんし、輝き続けていかなければいけませんね。

初任者研修2月短期クラスと実務者研修12月火曜クラスから色紙をいただきました!

2024年

3月

24日

日

ボディメカニクス実践編(移乗介助)

先月スタートしたケアカレチャンネルの第2弾になります。前回のボディメカニクスの原則に続き、今回はボディメカニクス実践編(移乗介助)になります。身体の大きな松澤さんにモデルになってもらい、言い訳のできない状況での移乗技術を小野寺先生が披露してくれています。ぜひご覧ください。

2024年

3月

16日

土

障害者と障がい者

実務者研修の通信添削課題には質問用紙がついています。テキストを読めば(見れば)答えはそこに書いてあるので、ほとんどの生徒さんは質問用紙を使うことはありませんが、たまにふとした疑問を書いてくれる生徒さんがいます。先日いただいた中で、「テキストによって、障害者と記されていたり、障がい者となっていたりしますが、何か違いはあるのですか?」という質問がありました。質問用紙のスペースだけでは十分に説明できそうもありませんし、とても良い質問なので、本人様だけにお答えするよりも共有した方が良いと思い、この場を借りて返答させていただきますね。

結論から申しますと、「障害者」と記すべきであって、「障がい者」とはすべきではないということです。「障害者」が正しく、「障がい者」は正しくありません。

あれっと思われた方もいるかもしれませんので、順を追って説明していくと、「障がい者」という言葉を使う人の理解としては、障害の害は、害虫とか害獣のように、人間にとって害をもたらす存在という意味に使われるもので、障害者は害ではなく、害という漢字を使うのは相応しくないというものだと思います。この説明だけを聞くと、そうだよね、障害者は害じゃないし、せめて漢字を開いてひらがなにすれば一見問題がなくなるのではと考え、「障がい者」や「障碍者」と記す動きが今から20年近く前にありました。ひらがなにしても意味は同じなのですが、とにかく害という漢字を使わないことで、なめらかな社会を目指そうとしたのでした。

ところが、本当の問題はそこにはありませんでした。「障がい者」や「障碍者」と記していた人たちは、障害の定義を大きく間違っていたのです。我が国の改正障害者基本法には、障害者はこう定義されています。

「障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」

分かりやすく説明すると、障害者とは、目の前にある何らかの障害によって生活に制限がある人のことを指すのです。たとえば、昨年、私は足首を骨折しました。数か月は左足をまともに着地してはいけない状態でしたので、湘南ケアカレッジの教室がある4階まで手すりを使いながら、エッチラオッチラとゆっくりと登らなくてはいけない生活を送りました。階段という障害があるばかりに、スムーズに教室に辿り着くことができなかったのです。私自身が障害者なのではなく、階段が障害なのです。また、目の不自由な人が道端に置いてあった自転車にぶつかってしまった場面に遭遇したことがありますが、その方が障害なのではなく、自転車という障害があったということです。つまり、障害者とは、(目の前に)障害のある人なのです。

私たちはどうすればその障害を取り除くことができるのか、もしくは取り除けないとすれば、他にどのような方法や手段で目的を達することができるのかと考えるべきなのです。ケアカレが入っているビルにエレベーターが設置されたら問題は一気に解決するでしょうし(笑)、手すりが付いているだけでも私は助かりました。また、視覚障害者の問題に関しては、たとえ一時でも自転車は道路上に放置しないことが大事ですし、もしされていたら少し動かしてあげても良いでしょう。視覚障害者が歩いていたのに気づいたら、そっと腕を差し出して誘導したり、自転車が前方にあることを伝えても良いかもしれません。

障害者の定義がはっきりすると、目の前の「障害」を「障がい」や「障碍」とすることに意味がないことが分かると思います。むしろ、「障がい」や「障碍」と記す人こそ、心のどこかで障害者自身を障害だと捉えているのではないでしょうか。「障がい」や「障碍」と記すことに対して、強烈な違和感を抱いた人たちの違和感はそこにありました。厳しい言い方かもしれませんが、障害者に対して配慮して、「障がい」や「障碍」としてみたつもりでも、実は自身の偏見や差別心をさらけ出してしまっているのです。物知り顔で「障がい」や「障碍」と書いている、お偉い大学の先生方や法人や公的な機関の代表の方々には、「もう少し勉強してください」と言いたいですし、胸に手を当てて自分の偏見や差別心に気づいてもらいたいと思います。言葉を換えても、私たちの心や考え方が変わらなければ、社会は何も変わりません。大切なことは、誰かの目の前にある障害に私たちが気づくことです。

2024年

3月

08日

金

肩の荷を下ろす

昨日で私もついに49歳となり、誕生日を祝っていただきました。湘南ケアカレッジが開校したときはまだ30代だったのですから、月日が経つのは速いものですね。この12年間、先生方と共に良い学校をつくることだけに集中して頑張ってきたつもりです。そういえば先日、八王子のハローワークに行った卒業生さんが職員の方に湘南ケアカレッジの話をしたところ、「あそこは良い学校らしいですね」と言われて嬉しかったそうです。その話を聞いて、八王子まで評判が広がっていることに、私も嬉しく誇らしく思いました。「世界観が変わる福祉教育を」提供するという理念を軸に、これからも良い学校でありつづけたいと願いますが、50歳までのあと1年、少しずつ肩の荷物を降ろしていけたらと考えています。

具体的なことは決めていませんが、任せる部分は他人に任せたり、自分にしかできないことを減らしていったり、これまでは365日間のうち年末年始と夏休み以外はできるだけ教室をフルに使って授業をしてきましたが、休みの日も入れていくことでしょうか。個人的には、毎朝、教室に来て、先生方や生徒さんたちと会って話をして、事務処理をして、明日以降の準備をして、授業が終わったら掃除をして帰るという日々は好きなのですが、たとえ私が長期間不在でも運営できる仕組みを、ある程度はつくっておかねばならないと思うのです。ちょうど昨年の春、足を骨折して、入院なんか到底できませんでしたし、動かず自宅で安静にすることも難しかったこともありました。その他の病気など、起こるか分からないことを考えすぎても仕方ありませんが、自分自身を取り換え可能な形にはしておくべきだと思いました。

そういえば、誕生日プレゼントとして、ひと目惚れした革のバックを買ってもらいました。とても綺麗な色、形のコンパクトなリュックサック型のバックです。これまで使っていたバックはポケットも多く、サイズも大きかったので、たくさんの荷物や小物を入れることができたのに対し、今回購入した革のバックは全体的に小さく、ポケットも3つしかありません。収納に不安はありましたが、思い切って買ってしまいました。実際に、荷物を入れ替えてみると、これまでは万が一のことを考えて備えておいた小物が入らなかったりと不便なことが出てきました。それでも何とか必要最低限の物品を収め、バックを背負ってみると、ずいぶんと軽く、快適になった感じがしました。

次々と背負い込んで、するべきことが増えていくことで充実する面もありますが、ときには何かを手放したり、取捨選択することで、もう一度、ほんとうに大切なものだけを味わうことも必要なのかもしれません。余白ができたことで、そこに新しい何かが入ってくることもあるでしょう。加えていくことよりも、減らしていくことの方が実は難しいのです。たとえばバックを変えたことで中身を見直さざるを得なかったように、ちょっとしたきっかけやタイミングで私たちは自分の人生の棚卸しをしてみると良いのではないでしょうか。

2024年

2月

26日

月

夜明けのすべて

1月からスタートした実務者研修の初日の他己紹介にて、衝撃の事実が発覚しました。たまたま前後に座った二人の生徒さんたちがペアを組み、他己紹介をするためにお互いのことを話していたところ、なんと相手は自分の家族(親)の訪問介護に入っているヘルパーさんであることが分かったのです!そんなことってある?というのが二人の正直な想いでしょう。自分の家族のケアに入っているヘルパーさんと同じ学校で同じクラス、しかも初日の席が前後に座ってペアを組んで他己紹介するなんてあり得ません。こういうのを天文学的な確率、もしくは奇跡的というのでしょう。

そんな話を聞いて、先日、映画館で観た「夜明けのすべて」を思い出しました。平日の夜だというのに会場は満席。両隣りに知らない人が座って映画を観たのは久しぶり。開演する前から期待のハードルは高かったのですが、それを遥かに超えてくる素晴らしい作品でした。どれぐらい良かったかというと、最初から最後までポップコーンを一度も口に入れることなく観入ってしまったぐらい。冒頭の上白石萌音さんによるナレーションからすでに引き込まれてしまいました。

ストーリーとしては、PMS(月経前症候群)によって月に1度、気分が極端に落ち込んだり、イライラが抑えられなくなって他者に当たってしまったりする症状が出る藤沢さんと、その小さな町工場の同僚である山添くん、そして二人を取り巻く優しい人たちの温かい日常の物語です。山添くんもかつては華やかなコンサルティングの会社で働いていたものの、パニック障害を発症してからは、電車に乗るなどの当たり前にできたことができなくなり、様々なことをあきらめながら生活をしていました。そんな二人は、自分のことはコントロールできないけれど、互いを救い合えることもあることに気づき始めます。

人はそれぞれ自分ではコントロールできない部分を多かれ少なかれ抱えており、それが分かりやすい形であれば障害や病気と名付けられ、生きづらさと共に助け合いながら生きています。誰かのできないことを一緒にしてあげて相手を救えることもあれば、誰かに助けてもらうことを通して実は相手を救っていることもあるのです。映画の中に、昔の人は地球の周りを太陽が回っていると考えていたけれど、太陽からしてみればそれは思い上がりで、実は地球が太陽の周りを回っていたのだという話が登場します。私たちは他者を助けているつもりでも、実はそのことで自分も救われているのかもしれません。藤沢さんと山添くんは互いの周りを回りながら救い合い、さらにその周りにも多くの人たちが関わり合いながら回っているのです。実務者研修で巡り合った二人も、目に見えないところで互いに助け合っていたことが、たまたま他己紹介を通して分かったということですね。

星が放つ光はかなりの時間を経て私たちの元に届くというエピソードも素敵でした。北極星から地球までの距離は431光年と言われており、1光年とは光が1年で進む距離ですから、私たちが今見ている北極星の光は431年前に放たれたものです。それは極端なたとえですが、私たちの言葉や行動が誰かに届くのも時間がかかることがあるということですね。映画の中では、町工場の社長さんの亡くなった弟が残した肉声テープを聞いて、藤沢さんと山添くんが影響を受けるシーンがありました。夜明け前が最も闇が深い、暗闇の中にいるからこそ、星の美しさがはっきりと見えるという弟さんからのメッセージを、時空を超えて藤沢さんと山添くんは受け取ったのでした。

昨年、私が20年以上前に勤めていた大手の介護スクールで一緒に働いていた友人のケアに、卒業生さんが入っていたという奇跡もありましたね。友人は筋ジストロフィーを患っており、訪問介護を利用しているのですが、まさか卒業生さんが行っているとは…。卒業生さんが実務者研修に参加することを聞いた友人が「どこの学校に行くの?」と尋ねたところ、「湘南ケアカレッジです」と返ってきて、「それ村山さんがやっている学校だよ」ということでつながったそうです。卒業生さんが実務者研修に来てくれた際、「よろしくお伝えくださいと言われました」と彼の名前を言ってくれました。それがきっかけとなり、彼とも久しぶりに会って食事をすることができました。私たちが湘南ケアカレッジを通してやってきたことが長い歳月を超えて私の友人に届いたのです。

介護の世界は狭いからこそ、縁やつながりを大事にしなければいけません。目の前の人に全力を尽くすということでもあります。たとえ誰も見ていなくても、未来に向けて、誰かのために仕事をする。そうすると、めぐりめぐって、いつか自分にも返ってくるはずです。それこそ10年単位。私たちはそんな不思議な世界に生きているのです。

2024年

2月

16日

金

他者とのつながりの中に喜びはある

年始からスタートした1月短期クラスが無事に修了しました。どのクラスも年齢層の幅が広くてという表現をしていますが、今回のクラスほど広かったことはありません。下は18歳から、上は80歳まで。見間違えではありませんよ。80です。ケアカレの初任者研修の卒業生さんの最高齢は83歳でしたが、それに次ぐ数字です。15日間の授業を一度も休むことなく、週4日、最後まで通って参加してくれました。ケアカレの唯一の課題である(バリアフリーになっていない)4階の教室まで階段で上がってくるも、ゆっくりとした歩みで登り切ってくださいました。そして、最終日は打ち上げにも参加されて、クラスメイトさんたちとカクテルを飲みながら、ピザを食べながら談笑されていました。「まだ時々車を運転するのよ」と言いながら、真っ赤なヴォルクスワーゲンの写真を私にも見せてくれました。只々、尊敬の念しかありません。

1月短期クラスは、年明けということもあってか、すでに介護の世界で働いている、もしくはこれから働くことが決まっているという生徒さんが多かった印象です。老若男女問わず、それぞれが普段の生活の中では出会うことのない、ケアカレに来ていなければ接点を持つことができなかったはずの人たちと一緒に学んだのです。10代の若い人たちにとって、もしかすると自分の祖父母よりも高齢の人たちと共に学ぶ経験は初めてでしょうし、その逆も然り。お互いにとって刺激になったはずですし、このような交流にこそ介護職員初任者研修の醍醐味が詰まっていると私は思います。そういえば、70代の男性も今回のクラスに参加してくださっていたのですが、「参加する前は自分が絶対に最年長だと思っていたけど、まさか上がいるとは…」とおっしゃっていたのが面白かったです(笑)。

話は大きく逸れますが、高校2年生になるうちの息子が高校を中退し、今はひとり家にいます。学校に行くよりも家で勉強した方が効率が良いから、というのが理由です。せめて塾ぐらいには行けばということで、授業見学をしてみたりもしましたが、「あの先生の教え方は分かりにくかった」とか「往復する時間がもったいないから、やっぱり自分でやるわ」などと理由をつけて、結局行かずじまいです。たしかに高校で1日かけて教えてもらう授業内容ぐらいは、自宅で集中して勉強すれば、午前中で終えられるかもしれません。塾で教えてもらう内容は、参考書や問題集を使えば学べるはずです。コンテンツ(中身)だけを得るのが目的であれば、それ以外の友だちと話したり授業後に遊びに行ったりする時間は無駄ですし、学校や塾に通うのは効率が悪いですよね。私もそういうガリ勉的な傾向はありましたので、若い人たちの気持ちも理解できます。

ただ、と思うのです。今だからはっきり言えるのですが、若い時に効率が良いと思っている生き方は、実は効率が悪いということです。どれだけ効率良く生きているつもりでも、たとえ目的に最短距離で到達したとしても、そこで得たものは社会に出てからほとんど役に立たないのです。むしろ効率の良さを求めて捨ててきたものこそが、その後、役に立つことさえあります。様々な人々との出会いや経験というやつです。役に立たなかったとしても、他者とつながった思い出は人生を彩りますし、他者と生きることの中に喜びや楽しさはあるのです。もちろん悲しさや苦悩もありますが。コンテンツ(中身)だと思って求めていたものは実は空虚なものであり、それ以外の無駄であると思っていたものこそ人生におけるコンテンツ(中身)なのです。このことにどれだけ早く気づけるかが大切です。効率を求めることは否定しませんし、他者と世界を共有することに抵抗があるかもしれませんが、たまには頑張って自分の世界を拡げてみるといいでしょう。うちの息子も早く気づいてくれるといいな。

2024年

2月

07日

水

ケアカレチャンネル始めます!

湘南ケアカレッジのYouTube番組「ケアカレチャンネル」を始めます。

・卒業生さんを元気にする

・介護の現場で働く人たちの役に立てる

そんなチャンネルにしていきたいと願っています。

これまでも初任者研修のイメージ動画やボディメカニクスの実技動画をアップしていましたが、今後は定期的に(1か月に1本ぐらいかな)更新していきたいと思います。チャンネル登録&いいね!を押してサポートしてください。

第1弾は小野寺先生による「ボディメカニクス8つの原則」です。

2024年

1月

31日

水

分かりやすい授業とは?

湘南ケアカレッジに高校生が授業見学に来てくれました。将来は先生になりたくて、教えることについて学んでいるそうです。研究のテーマは「分かりやすい授業とは?」。学校の外に行って授業を受けてみるという課外研究の一環として来てくれました。生徒さんたちに協力して書いていただいたアンケート(高校生が自分たちで準備したもの)を授業後に回収し、ざっと見させてもらったところ、分かりやすい傾向がありました。

・テキストを読むだけの授業は分かりにくい

→当たり前ですが、テキストをなぞって行くだけの授業はつまらないということです。生徒さんからすれば、読めば分かりますということです。それよりも、自分の経験や体験談などを話してくれる方が興味深いし、心に響きます。全てを体験談で語るわけには行かないと思いますが、バランスには気を付けてください。

・グループワークはあった方が良い。

→いろいろな人の様々な意見を聞けるからという声が多かったです。ただ、最近のクラスで意見が分かれてしまったことで仲が悪くなったり、他の生徒さんの言葉に傷ついたりしてしまった生徒さんがいたケースもありましたので、グループワークをする際はやらせっぱなしではなく、何がどのように話し合われているのか少し耳を傾けてあげる必要もあると思います。

・テキスト(プリント)中心か、パソコン(パワーポイントや映像)中心の授業のどちらが分かりやすいかは意見が分かれる。

→基本的には、分かりやすければどちらでもOKという人は多いと思います。生徒さんにはこだわりはありませんので、テキストやプリントを使うべきところはテキストやプリントを、パワーポイントや映像の方が分かりやすい内容のところはパワーポイントや映像を使うべきということすね。臨機応変に。

最後に私もアンケートを書かせてもらって、記憶を辿ると、「分かりやすい先生とは?」の質問に対してこう書いたと思います。

「簡潔である」

→教える側は何としても伝えたいので、同じことを違う言い回しで繰り返してしまいがちですが、あまりにも何度も同じことを言いすぎると、相手は嫌気がさしてしまったり、余計にこんがらがってしまったりすることがあります。シンプルにズバッと伝えることも、分かりやすさのひとつです。

「親しみがある」

→これは生徒さんとの距離感の問題です。教育において最も大事なのは先生と生徒さんとの距離であると言っても過言ではなく、多くの場合、距離が遠くて伝わりません。同じことを言っていたとしても、上から物を言ってくる先生の言葉は心をすり抜けますが、親しみのある先生の言うことは素直に受け入れられます。つまり、教える前にすでに分かりやすいかどうか(伝わるかどうか)は決まっていて、距離感をしっかりとつくってから教えるとお互いにとって良い授業となります。

「尊敬できる」

→前述の親しみやすさや距離感と似ている問題ですが、少し異なります。尊敬できるとは、この人の言うことは正しい(方向性が間違っていない)と思ってもらえる、信頼があるということです。親しみがありつつ、尊敬もなければいけないというバランスが難しいところです。私たちが友だちや親の言うことは聞く耳を持たず、第三者の言うことに影響を受けやすいのは、親しみがありすぎても教えるー教わるという関係においてはバランスを崩してしまうということです。生徒さんから信頼されるには、見た目や言葉遣い、態度など全人的な要素が問われますので、やはり先生は自分磨きをやめてはいけないということですね。

最後に、「理想的な先生や良い先生とは?」という質問に対しては、「人前に立つとき、テンションを上げたり、多少の演技力は必要ですが、自分と違う人間にはなれないので、自分のキャラを思い切って出すしかない」という話もしました。ちゃぶ台を返すようですが、誰もが明るくて、朗らかで、丁寧で、親しみやすくて、尊敬できる理想的な先生である必要はないということです。湘南ケアカレッジの個性的な先生方を見てもらえば分かりますが、それぞれに得意なところと苦手なところがあって、お互いに凸凹が上手く結びついて、皆でひとつの円になっているのです。授業に立つときは先生はひとりですが、研修全体を通して生徒さんたちは私たちを見ていますので、私たちはチームなのです。だからこそ、むしろ凸凹があった方が良くて、全員が〇だったら結びつきようがありませんし、凸凹がしっかりとあるからこそ、それぞれの形も際立ちつつ、最終的には〇になれるのです。

2024年

1月

16日

火

ボディメカニクスを身につけよう

小野寺先生とボディメカニクス講座を立ち上げたのが、令和1年(2019年)のことでした。教室が空いている日を使って、1年間に数回ずつ、3級(基礎編)と2級(応用編)をこつこつと開催してきました。たくさんの生徒さんたちが参加してくださり、3級は250名、2級は200名を超える修了生を誕生させることができました。この講座に来てくださる生徒さんたちは、介護の仕事が好きで、介護の現場の最前線で活躍しているからこそ、移動・移乗で困る場面に多く遭遇していることが伝わってきました。そんな生徒さんたちの困りごとを解消するために、今年もボディメカニクス講座を開催していきます!

私が百万言を費やすよりも、実際に受講した生徒さんたちの生の声を聞いてもらった方が、ボディメカニクス講座の楽しさや意義を分かってもらいやすいと思います。講座の最後に書いていただいているアンケートの一部を、コメントを付ける形で以下に掲載させてもらいますね。

そう、信じられないぐらい簡単に人は動かせるのです。

動作の一つひとつに理論があるからこそのボディメカニクスです。

利用者さんの自立にもつながりますよね。

動画で見るよりも実際にやってみる方が100倍身につきます!

技術の有無の違いを体感できて良かったです!

楽しく学べるのが最高です。

個別の相談にも応えられるところがボディメカ講座の良いところです。

20年も経つと、介護の技術も大きく変わっていますよね。

介護は楽しい!という想いが皆さまに伝われば幸いです。

明日から実践できることは大切ですよね。

笑い合って学べる、これ以上のことはありません。

できるようになると、ボディメカはもっと楽しくなります。

楽にできることは何よりも大切です。

小野寺先生の講義は面白いですよね!

引き出しが増えることは良いことです。小野寺先生に個別に質問できるチャンスです。

2024年

1月

03日

水

できると思うから自ら学び出す

明けましておめでとうございます!

新年早々、いきなり質問です。学習心理に関する問題です。

AとBと正しいと思う方に〇をつけてください。

A、できないから、頑張って勉強して、できるようになりたいと思う

B、できることだから、頑張って勉強して、もっとできるようになりたいと思う

答えはBです。引っかけのような問題でしたが、ほとんどの先生は正解されたと思います。そうなんです。私たちはできると思うからこそ、頑張って取り組めるということです。できないことだからこそ、頑張って勉強して、できるようにするのが学習だと思い勝ちですが、実際のところはそうではないのです。人間はできないと思ったら、そのことについて学びをあきらめてしまうというか、頑張って取り組んでみようという気持ちを失ってしまうものなのです。

私がそのことに気づいたのは、塾で子どもたちを教えていた30代の頃でした。中学生や高校生は中間テスト、期末テストと年間で5~6回の試験があり、その都度、点数という分かりやすい形で結果が出ます。子どもたちは過程よりも結果に影響を受けやすく、どれだけ頑張って勉強したとしても、結果が悪ければ自分はダメだったと思います。それだけならまだしも、点数が悪かった科目については、やってもできないと思ってしまって、次からはあまり一生懸命に取り組まなくなります。その逆も然りで、結果が良かった科目については、やればできると思って、次からも頑張って取り組むようになるのです。そういうことが積み重なって、できる科目はどんどん伸び、できない科目は全くできなくなっていくという仕組みです。

私たちには得意不得意があるので、できることを伸ばしていくことは大切ですし、できないことはあきらめることも必要かもしれません。だた、それ以前の問題として、私たち人間にはできると思ったことは頑張れて、できないと思ったことは頑張れないという深層心理があることは知っておいた方が良いです。たとえば、英語を学び始めたばかりの生徒さんがいたとして、できることから始めて、できたことを「できた!」と認識してもらい、自分は英語が「できるかも」と思ってもらった場合と、いきなり難しいことから始めて、できなかったことを責め、自分は英語ができないかもしれないと思ってしまった場合とでは、同じ能力を持っていたとしても未来が大きく変わってくるはずです。たとえ思い込みであったとしても、できると思わせることがまずは重要なのです。